Extraits de Je pense, donc j'archive, Marie-Anne Chabin, L'Harmattan, 1999 Chapitre 5 - Les universaux ___

Revenir au sommaire du livre

___

De deux postulats l’un : ou bien toutes ces archives de tous les temps et de tous les lieux ont quelque chose en commun, ou bien les caractéristiques des archives sont propres à chaque pays et à chaque époque et il est vain de vouloir en tirer des généralités pérennes.

L’expérience et la réflexion nous ont convaincue que la première proposition est la bonne, que ces universaux existent, même s’il faut aller les chercher parfois au delà des concepts et des mots qui ont servi et servent çà et là à gérer les archives. L’observation de la coexistence aujourd’hui de plusieurs millénaires d’archives invite à la théorie de l’universalité. Mais, même sans cette considération historique, on serait tenté de rechercher des invariants dans l’archive. En effet, à l’heure de la mondialisation de l’information, cette recherche s’impose comme une nécessité. La quasi-immédiateté de la diffusion et de l’accès touche autant les archives que l’information fraîche. Si cette dernière bénéficie chez ses destinataires de la perception naturelle de l’environnement de sa production (lieu, langue, souvenir des événements d’hier, etc.), les archives sont d’un maniement plus délicat qui requiert des points de repère solides pour éviter les erreurs d’interprétation.

De sorte que, si les universaux archivistiques n’existaient pas, il faudrait les inventer.

Principe d’universalité

La notion d’universalité est indissociable de celle d’humanité. Elle se rapporte à des objets qui sont communs ou censés être communs à l’ensemble des hommes. On peut toutefois discerner deux critères d’appréciation de l’universalité et donc, en les combinant deux à deux, quatre cas de figure auxquels elle peut s’appliquer. D’une part, un critère temporel ; d’autre part, un critère de réalité. On peut se limiter à l’époque présente et considérer l’universel comme quelque chose qui est vrai aujourd’hui ; on peut aussi l’appliquer à l’ensemble des civilisations depuis les temps les plus reculés. Par ailleurs, ce qui est dit universel peut être un fait résultant de l’observation ou bien une idée définie par certains et dont l’usage est souhaité pour tous. “ Universel ” peut ainsi qualifier, avec des valeurs nuancées, les droits de l’homme, l’Histoire, un remède ou certains mécanismes du langage. Le terme d’universaux désigne quant à lui l’ensemble des caractéristiques communes à tous les objets d’un domaine donné de la civilisation, vraies au moment où l’on parle mais aussi rétrospectivement : universaux philosophiques, linguistiques, musicaux.

Vient ensuite la question du nominalisme qui a agité les débats scolastiques du bas Moyen Âge : les concepts se réduisent-ils aux mots qui les désignent ou correspondent-ils à une réalité objective indépendante de leur nom ? Autrement dit, existe-t-il des faits, des idées, des caractéristiques qui forment la base d’un domaine de connaissances et pour lesquels la langue (la langue française en l’occurrence) possède le mot approprié ou, faute de pouvoir le désigner par un terme explicite, peut néanmoins le définir, l’expliquer, le schématiser ? L’étude comparée des langues montre que, souvent, les concepts ne collent pas aux mots dont on use pour les désigner, qu’il faut deux mots dans telle langue pour rendre compte de tel terme dans une autre, et qu’en même temps ces deux mots débordent aussi sur un autre concept.

Pour revenir à notre propos, il convient de rappeler le cadre dans lequel s’inscrit cette démarche d’universalité. Le concept d’archive est à la fois plus restreint et plus large que celui de document. Le document est un objet absolu créé par la conjonction d’une action, d’une expression et d’une transmission, c’est-à-dire par la matérialisation d’un message exprimé par l’homme. L’archive, on l’a vu, ne se définit pas dans l’absolu mais relativement à un environnement. Le document isolé n’est pas archive ; il peut toutefois le devenir dès lors qu’on lui restitue son environnement, soit par recoupement, soit par le regard qu’on lui porte ou la représentativité qu’on lui attribue.

Quels sont donc les universaux que l’utilisateur cherchera et trouvera effectivement dans toute archive, aujourd’hui comme hier ? Quels points ont donc en commun une tablette sumérienne et un disque multimédia, un dessin préhistorique et les mémoires d’un ouvrier du textile ?

Dans l’absolu, ces documents ont tous une existence physique, c’est-à-dire un support matériel d’écriture ou d’enregistrement. Ils ont tous été produits par une personne, voire un groupe de personnes dans l’exercice d’une activité. Ils présentent tous un message concret ; le fait qu’il soit composé selon le cas de caractères incompréhensibles à la très grande majorité des humains d’aujourd’hui (tablette), de signes codés traduisibles en mots et en images par l’intermédiaire d’une machine appropriée (disque), de dessins ou de mots contemporains est secondaire par rapport à l’objectivité de ce message.

Pour capter le sens de l’archive au delà de la matérialité des signes, pour appréhender sa substantifique moelle, il faut encore prendre en considération la ou les personnes à qui le document était destiné ou qui en ont réellement eu connaissance ; il faut tenir compte des raisons qui ont conduit à la création du document et, dans la mesure du possible, détecter tout ce qui n’est pas dit explicitement mais qui était sous-entendu pour les acteurs du moment ou que le temps qui passe a révélé à l’Histoire.

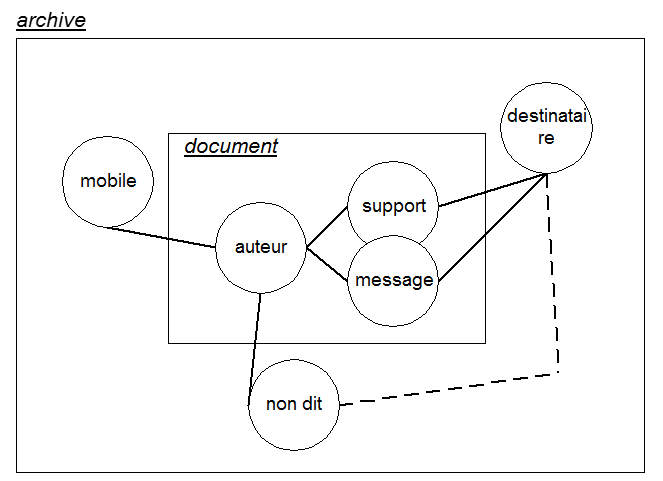

On dénombre ainsi six universaux de l’archive que nous désignons par les mots : support, auteur, message, destinataire, mobile, et non-dit. Les trois premiers répondent à l’universalité de tout document ; les trois suivants sont spécifiques de l’archive, en ce qu’ils la relient à son environnement. Ce sont eux qui permettent à l’utilisateur de déterminer le sens de l’objet considéré, non seulement le sens comme signification du contenu mais aussi le sens comme direction empruntée par l’action. L’archive se présente comme un vecteur dans l’espace-temps et les universaux archivistiques comme les coordonnées de ce vecteur. Celles-ci sont naturellement corrélées entre elles et interdépendantes. Muni de ces données, l’utilisateur pourra capter l’intégralité de la valeur de preuve ou de témoignage véhiculée par le document.

Les six termes employés ne sont que le résumé de concepts sans doute plus faciles à schématiser qu’à décrire :

Eu égard à l’extrême variété et diversité des archives depuis qu’il en existe, la concrétisation de ces universaux revêt des formes différentes selon le temps, le lieu et la nature de l’archive. Les concepts qu’ils représentent sont à la fois rigoureux et souples, rigoureux parce que leur contour est strictement défini, souples parce que leur matière est plus ou moins dense, comme des cercles dont la circonférence serait parfaite mais le diamètre variable selon les circonstances.

Les avatars nombreux de ces concepts ne doivent pas masquer l’identité de leur fonction qui transcende leur matérialité ou leur contenu. Le nom des rôles qu’il interprète successivement n’efface pas la personnalité profonde de l’acteur. Il est donc important de rechercher, par delà leurs manifestations tangibles, l’essence et la quintessence de chacun de ces universaux.

Le support

Le premier des universaux, dans l’ordre logique, est le support car sans support il ne saurait y avoir de document, a fortiori d’archive. Un homme pense pour agir : s’il ne matérialise pas l’expression de sa pensée, de son savoir ou de sa volonté, il n’en restera pas de témoignage pour lui-même, son entourage, ses ennemis, ses successeurs, les générations à venir, si ce n’est dans la mémoire de ceux qui auront assisté à l’action et dans la mémoire de ceux à qui ils l’auront racontée. Ainsi à l’époque médiévale, dans les pays de droit coutumier, un acte de vente de terre se passait sur le terrain en question et se concrétisait par une forte gifle donnée à un enfant de façon à ce que celui-ci puisse se rappeler, en l’associant au souvenir de sa douleur, le lieu précis de la limite du champ. On connaît ces faits par la relation qui en a été faite par d’autres qui ont produit une archive non de la vente, mais du témoignage de la vente. Les civilisations orales n’ont pas d’archives en dehors de celles, posthumes, qu’auront restituées et consignées par écrit des observateurs et des chercheurs de civilisations écrites postérieures.

La fonction du support est bien de fixer et de transmettre le message de l’homme, qu’il procède d’une action univoque (décision, récit, affiche, site Web) ou d’une transaction entre deux personnes, entre un demandeur et un prestataire, entre un citoyen et l’État (contrat, facture, rapport, radiographie, bulletin de vote). Il est intéressant de remarquer comment ces deux fonctions de fixation et de transmission se retrouvent dans les mots mêmes qui désignent le support dans les langues européennes : le français support, l’allemand Datenträger, l’espagnol soporte et le russe nositel’ évoquent bien l’idée de porter l’information ; seul l’anglais medium (racine latine) exprime le caractère central (milieu) et l’accessibilité (médiation).

Le moyen de la fixation et de la transmission est la matérialité du support, l’existence d’un morceau de matière, à même de témoigner, d’une façon plus fiable que la mémoire humaine, de la réalité d’un événement à un moment et dans un lieu donnés. Pour que le morceau de matière soit à même de témoigner, il faut qu’il soit visible et lisible par l’homme.

Pour une personne qui ne connaît pas le sumérien ou l’akkadien, le contenu d’une tablette cunéiforme n’est pas compréhensible, mais ce contenu est visible et lisible au premier degré si l’on considère que celui qui la regarde a la possibilité d’en reproduire les signes. Dans le cas d’une photographie ou d’un film, on peut ne pas connaître les personnages qui y figurent tout en pouvant dire qu’on y voit des hommes et des femmes, qu’ils sont habillés de telle ou telle façon, qu’ils chantent ou qu’ils sont assis. Aujourd’hui, les enregistrements sonores, la vidéo, les technologies numériques ont dissocié la fixation, c’est-à-dire l’enregistrement du message, de la transmission en introduisant la médiation d’un appareil de visualisation et de lecture pour accéder au document.

Dans le contexte de ce qu’on appelle la “ dématérialisation ” des documents, peut-on encore parler de support ? Si on se place du point de vue du document et de sa raison d’être, la notion de dématérialisation appelle celle de “ support potentiel ” : certes la cassette, la disquette, le disque sont des objets matériels mais ce ne sont pas des supports absolus puisqu’ils ne sont pas lisibles de façon autonome. C’est ce qui fait la différence entre la matière brute et le support d’archive. Si la fonction du support est bien de transmettre, il faut y intégrer aussi les éléments qui assurent cette transmission, à savoir, le tourne-disque pour un disque vinyle, le magnétoscope pour une cassette, un appareil de projection pour un film, un ordinateur et le logiciel correspondant pour un fichier électronique. Si l’on ignore le lien organique qui rend ces objets dépendants les uns des autres, on tronque le support écrit d’une partie de son essence, comme si l’on grattait un parchemin au point de ne le rendre lisible qu’aux rayons X ou que l’on considérait une pelure ne comportant au travers d’un carbone que les réponses à un questionnaire sans référence au questionnaire proprement dit.

L’aspect nouveau de cette réalité n’est pas tant la multiplicité des objets qui concourent à la matérialisation du document que le fait qu’une partie du support (la machine, voire le logiciel) est commune à de nombreux documents et peut même être remplacée par un autre matériel identique. Ainsi le support dans sa complexité maximale est-il formé de trois composantes : un objet physique unique, une indication de ses caractéristiques techniques et de sa localisation (cote, numéro, fiche d’identité, adresse), équivalant à un mode d’emploi, et enfin un outil quelconque mais possédant les capacités de rendre lisible à l’homme le document en question.

Au delà de sa fonction, le support peut présenter un contenu informatif, en général assez mince mais non négligeable. Il témoigne en effet des matériaux et des moyens dont l’auteur du document s’est servi et participe en tant que tel à l’histoire des sciences et des techniques. De plus, en cas de déficience ou d’incohérence du message, il peut contribuer à l’identification de l’archive : filigrane d’imprimeur dans un papier, composition et datation de la matière du support, standard utilisé, etc.

La dernière caractéristique du support est l’interactivité qu’il entretient avec l’auteur et le message, à plusieurs niveaux. Tout d’abord, le support détermine le mode d’écriture : l’écriture cunéiforme ne se conçoit pas sur du papyrus, c’est la languette de roseau enfoncée dans l’argile fraîche qui lui a donné naissance. De même que la technologie numérique impose de transcrire tout caractère d’écriture, tout son et toute couleur en base deux, entraînant des combinaisons élaborées et des modes complexes de compression des données.

Le coût du support a une incidence : les moines du Moyen Âge ont développé un système d’abréviations et une mise en page moins parchemivores ; les journalistes de l’ORTF voulant montrer des images d’archives faisaient parfois couper l’original du film pour économiser le coût d’une copie. Enfin, le support offre à l’auteur des possibilités techniques diverses : là où le voyageur avait pris jadis un croquis d’un monument, il prenait naguère une photographie et des notes pour agrémenter celle-ci lorsqu’il l’aurait tirée, et aujourd’hui il prend une photographie numérique, y insère ses observations et l’envoie quasiment en temps réel à l’autre bout de la planète. Autres temps, autres mœurs.

Ainsi on peut affirmer qu’à la base de toute archive, il y a cet objet ou cet ensemble d’objets, qu’en français on nommera support, par lequel le message est fixé et transmis et qui a une part active, mineure mais réelle, dans la confection du document.

L’auteur

Le second des universaux archivistiques est le concept d’auteur du document. Même s’il n’est pas connu, celui-ci existe forcément car il n’y a pas d’archives autocréées ; il y a nécessairement un être humain, et souvent plusieurs, à l’origine de l’objet.

La notion d’auteur résume l’intervention active de l’homme dans la production de l’archive. Cette intervention se fait à deux niveaux : sur un plan hiérarchique, la responsabilité de l’auteur dans le message véhiculé ; sur un plan pratique, la part prise concrètement dans la chaîne des opérations de fabrication du document. Les deux aspects se confondent souvent, se chevauchent parfois, mais lorsque qu’il y a concurrence pour le statut d’auteur, c’est la responsabilité qui l’emporte, quitte à définir des sous-responsabilités. On peut parler d’un auteur principal et, le cas échéant, d’auteurs secondaires.

L’auteur est une personne physique ou une personne morale, empruntant alors le nom de la personne physique qui représente cette personne morale. La réalité est plus subtile qu’elle en a l’air. Martine Duvivier envoie une carte de vœux à son grand-père : l’auteur est simple à identifier. Jean Durandet, président de la société Soterbos, écrit de Miami une carte postale à son fondé de pouvoir et ami : “ Vendez nos parts dans la filiale du sud-ouest et licenciez Barbot. Au fait, Marina voudrait vous montrer sa nouvelle commode Louis XV, une merveille, venez dîner avec Viviane le week-end prochain à Rambouillet. ”. Qui est l’auteur : est-ce M. Durandet ou le président de la société ? Un peu des deux. Le hasard du classement en fera une archive personnelle ou une archive de la société.

Dans le cas d’une personne morale, la fonction exercée par l’auteur est de la plus grande importance car c’est elle qui donne son poids au message. Elle permet d’appréhender la fiabilité du document selon que l’auteur “ physique ” a reçu ou non l’autorité ou le pouvoir de délivrer le message en cause.

L’auteur peut être multiple ou pluriel. Une pétition signée de cinquante personnes a cinquante auteurs à égalité de responsabilité que l’on ne peut pas résumer, sauf si elles représentent une personne morale, tel le collectif des habitants du quartier des Granges ou les “ sans papiers ”. On dira que l’auteur est pluriel quand il y a, en plus de celui qui s’exprime et qui est donc l’auteur par excellence, un commanditaire, un sous-traitant ou des emprunts de taille à d’autres documents. Dans le cas d’un rapport d’étude rédigé par un ingénieur mais validé par un directeur général, les deux personnes participent de la fonction d’auteur mais avec un rôle différent. De même, pour le témoignage d’un vieil ouvrier ou d’une ancienne danseuse étoile, transcrit et mis en forme par un historien ou un journaliste, l’auteur des propos et l’auteur du document jouent des rôles fondamentalement complémentaires. Un recueil de contributions scientifiques a plusieurs auteurs mais le coordinateur pourra l’emporter. On parle de l’Anthologie de la poésie française de Georges Pompidou, ouvrage qui n’existerait pas sans sa sélection mais dont le texte, hormis la présentation, n’est pas de lui. Un album ou un catalogue d’exposition doit autant à l’éditeur qu’au rédacteur du texte et à l’illustrateur, chacun pour un niveau différent de l’acte de production.

Les documents pour lesquels la notion d’auteur est la plus complexe sont sans nul doute les documents audiovisuels en raison à la fois de l’existence d’un générique qui balaie beaucoup plus large que pour d’autres médias (maquilleuse, perchiste, monteur) et de la présence de nombreux intervenants au niveau de la réalisation, de l’interprétation, de l’exécution technique et artistique, ainsi que, au second degré, des textes, musiques et images non originaux utilisés dans la production.

Toutefois, les choses ne vont pas systématiquement dans le sens de la complexité. Naguère les courriers signés par des cadres passaient au préalable par les mains d’un rédacteur puis d’une dactylo ; de plus en plus de cadres tapent aujourd’hui leur courrier directement à l’écran.

Logiquement, l’auteur est mentionné en clair dans le corps du document, ne serait-ce que par l’en-tête ou la signature, mais lorsque cette précision est inutile au destinataire et que l’écrit n’est pas destiné à prouver, l’auteur ne prendra pas toujours la peine de s’identifier. C’est souvent le cas des écrits personnels, d’une correspondance intime, de notes échangées entre collègues, de photographies. La localisation du document, la comparaison avec d’autres, ou encore l’interprétation des indices internes et externes aideront à restituer le nom de l’auteur ou, à défaut, à cerner sa fonction, à en dresser un “ portrait robot ”.

Il convient de souligner que le concept d’auteur est immuable, quoi qu’il advienne au document. Les notions de détenteur ou de propriétaire d’archives se surajoutent sans l’affecter à celle d’auteur. Un curieux ramasse dans une poubelle les vieux livres de comptes d’une banque privée en train de déménager : selon le Code civil, au bout de trente ans et un jour, il en est le légitime propriétaire (ceci ne serait pas possible pour des archives publiques qui sont imprescriptibles) ; l’auteur des registres reste la banque et le restera encore si le curieux vient à déposer son acquisition dans un service public d’archives ou les met à prix dans une salle des ventes.

À notre époque de prédominance de l’économique, les droits attachés à la qualité d’auteur connaissent un développement notable, depuis le droit d’auteur classique de l’écrivain ou du photographe jusqu’au droit à l’image, bien légitime quand on voit les abus et les atteintes à la vie privée pratiqués sans scrupules de part et d’autre des océans, mais les règles d’usage sont encore flottantes. Bien que la rétribution des ayants droit n’influence pas la création du document et lui soit théoriquement étrangère, elle tend à rehausser l’importance et la complexité de la notion d’auteur.

Le message

Troisième composante du document et non la moindre, le message exprimé et fixé sur le support traduit en mots, en signes, en images, la pensée de l’auteur, concrétisée en une forme de “ discours ”. Stricto sensu, le message se limite à ce qui est visible et lisible sur le support. La perception et la compréhension qu’en aura le lecteur, l’auditeur ou le spectateur en fonction de ses connaissances personnelles ou de sa relation avec l’auteur n’appartiennent pas au document proprement dit.

En revanche, tout message, quelles que soient sa forme et sa provenance, se prête à une évaluation de sa teneur selon cinq critères que nous appellerons : la nature du discours, l’articulation du discours, son originalité, sa valeur secondaire et son autonomie.

D’une manière synthétique, on peut dire qu’un document relate des faits ou des opinions, le plus souvent une combinaison des deux, autrement dit un mélange constitué à une date donnée de l’exposé de réalités observables et vérifiables assorties de commentaires. La nature du discours sera donc descriptive, narrative ou mixte. Un compte est descriptif : le troupeau de bœufs compte trente trois têtes, les dépenses excèdent les recettes de deux millions de francs ; il en va de même un plan d’architecture, un relevé météorologique, un compte rendu d’analyse médicale. Sont descriptifs également les communiqués officiels : le roi est mort, un Boeing s’est écrasé en Indonésie, Monsieur Lionel Jospin est nommé Premier ministre. On peut y ajouter les actes d’état civil : aujourd’hui, 17 octobre 1989 est née Amélie Blouin, de Frédéric Blouin et de Sylvie Lefèvre, son épouse.

Les messages narratifs correspondent aux interviews, aux œuvres de fiction et de création artistique, aux lettres d’amour ou d’injures, aux graffitis et aux tags, aux projets de tous types. En fait, la plus grande masse des documents mêlent la relation du réel et les explications, conclusions ou revendications qui s’y rapportent : affiches publicitaires, comptes rendus de débats, rapports et études qui exposent des faits avant de les commenter, plaintes, reportages télévisés.

Le discours peut être réduit à un seul élément déclaratif : il s’est passé ceci, je pense cela. Dans les documents plus élaborés, on peut discerner différentes phases dans le déroulement du message et observer leur articulation. La diplomatique médiévale distingue dans le texte des chartes trois grandes parties : “ l’exposé ” dans lequel l’auteur rappelle les faits qui sont à l’origine du document ; le “ dispositif ” qui est le corps même du message dans lequel l’auteur, souvent par un verbe d’action (décide, demande), dispose, fait connaître sa volonté ou son opinion ; enfin, les “ clauses ” qui détaillent ce qu’il conviendra de faire en tel ou tel cas, les implications, voire les sanctions attachées au non-accomplissement de l’action préconisée. En dépit des siècles, et c’est là un facteur d’universalité, ce découpage a gardé toute sa pertinence : plus prosaïquement, on dira qu’il y a le cœur du message, les informations qui le précèdent et celles qui lui font suite, même si la première et la troisième parties, inutiles ou sous-entendues, ne sont pas présentes. Prenons l’exemple d’une facture et d’un sujet du journal de 20 heures. Pour les deux documents, les trois séquences se succèdent logiquement : identification de l’acheteur et du fournisseur, détail des fournitures, somme due, délai de paiement et les pénalités éventuelles pour la facture ; résumé de l’événement, images de l’événement, interviews des acteurs ou témoins, commentaire en plateau pour le journal télévisé.

L’originalité du message désigne ici la fraîcheur des informations énoncées et ne doit pas être confondue avec le caractère originel de l’archive dans son ensemble, lequel s’apprécie après, une fois que tous les universaux ont été analysés. Elle se décline en trois questions : les éléments d’information sur les faits sont-ils transcrits ici pour la première fois ou non ? Les opinions et commentaires sont-ils réellement ceux de l’auteur ou sont-ils empruntés à d’autres sources ? Enfin, la teneur de ces éléments d’information est-elle porteuse de conséquences ou non ? La technologie numérique et l’aisance du coupé-collé qu’elle procure ont fait de cet aspect le plus difficile à cerner aujourd’hui. À l’inverse du support et de l’auteur, ce caractère d’originalité n’est pas une donnée totalement absolue : elle contient une part de relativité liée à la conservation et à la disponibilité des documents “ concurrents ”, dans le sens où la perte de l’original élève la copie au rang d’original de substitution.

La valeur secondaire du message s’entend par opposition à la valeur primaire du discours, c’est-à-dire aux informations que l’auteur a eu conscience d’exprimer. En exprimant sa volonté ou sa pensée, on utilise une langue précise, des mots, des signes, des outils, des méthodes qui sont ceux de l’époque et du milieu dans lesquels on vit. De plus, dans l’exposé de faits, a fortiori d’idées, on peut rarement s’empêcher de faire ressortir sa personnalité et sa culture, ce qui se démontre par la négative en constatant que dix personnes décrivent de dix façons différentes un événement aussi courant qu’un défilé de mode ou un match de foot. C’est donc ce qui est au delà des faits et des idées exprimées qui constitue la valeur secondaire du message, c’est l’ensemble des informations que l’on peut induire du discours sans que l’auteur ait eu conscience au moment de la production du document de transmettre ces informations-là.

Enfin, le message se caractérise par la plus ou moins grande autonomie de sa signification. Dans le meilleur des cas, le texte comporte tous les éléments de lecture, acteurs identifiés, pas d’abréviations, pas de renvois à d’autres documents ou faits non explicités : “ Je soussigné, Daniel Legrand, artiste-interprète, déclare avoir hébergé à mon domicile, 193 rue des Violettes à Saint-Pierre-en-Gâtinais, Mamadou Konaté du 10 mai au 29 août 1997 ”. Dans le pire des cas, on sera confronté à un courrier du type : “ Le IPDNNC à M. Jouve [l’adresse n’a été portée que sur l’enveloppe, laquelle a disparu] – Le 14.02 – En réponse à votre lettre, nous vous informons qu’il ne nous est pas possible de vous fournir les renseignements demandés sans l’imprimé 556 – Salutations distinguées – Le directeur [signature illisible] ”. Autonomie zéro. La tendance de la seconde moitié du XXe siècle fut à la négligence des données d’explicitation du discours. À l’aube du XXIe siècle, la technologie numérique, pour des raisons d’abord techniques, essaie de policer davantage la forme des documents, mais l’essai est loin d’être transformé. Pourtant l’évaluation du degré d’autonomie n’est pas sans conséquence sur la description et la gestion, et donc pour l’utilisateur.

Le destinataire

Support, auteur et message sont donc les conditions nécessaires et suffisantes de l’existence d’un document. Tout document peut être exploité isolément dès lors qu’il appartient à l’environnement naturel de l’utilisateur et que son degré d’autonomie le permet. Un quotidien, une invitation à un dîner de gala ou une déclaration d’impôts sont associés spontanément dans la mémoire vive de l’utilisateur à l’image de la marchande du kiosque, à l’artiste à qui Mimi vous a présenté l’autre dimanche ou au percepteur.

On remarquera qu’une brochure ou une carte de visite ne comporte pas de destinataire nommément cité. Le destinataire de la documentation, c’est, de fait, son utilisateur. La valeur d’archive apparaît à partir du moment où il existe une certaine distance entre le document et l’utilisateur. Elle prend tout son sens quand la mémoire vive est absente ou éteinte, après que le document a vécu sa première vie, dès lors qu’il est détaché de l’environnement naturel de l’utilisateur. À ce moment-là, pour comprendre l’archive, il faut pouvoir reconstituer le contexte dans lequel elle a été conçue et produite, comprendre pour quoi et pour qui elle l’a été. Parmi ce contexte figure le ou les destinataires dont la fonction est d’éclairer le sens de l’action et de l’archive qui la supporte, selon la nature des relations entre auteur et destinataire.

Le concept de destinataire regroupe ici cinq niveaux de personnes à qui une archive peut s’adresser : destinataire avoué, induit, potentiel, réel et différé, sans que les cinq niveaux soient forcément tous présents.

Le destinataire avoué est celui qui figure explicitement dans le discours. C’est le cas typique de la correspondance, des contrats, des factures, des requêtes, d’un récépissé, d’un diplôme, en un mot, tout ce qui relève de la délivrance ou de l’échange d’informations, de titres, de services et de biens. Le destinataire peut être multiple : destinataire principal pour action et destinataires secondaires pour information ; ou encore destinataire principal pour exécution et destinataire secondaire pour notification comme c’est le cas pour les décisions nominatives dans l’administration. Il est logique d’inclure dans la catégorie des destinataires avoués l’auteur lui-même lorsqu’il garde une copie de son envoi en raison de sa valeur probante ou comme témoignage.

Dans certains cas, le destinataire est induit par le titre du document sans qu’il soit utile de l’exprimer : les lois et les décrets publiés au Journal officiel s’adressent à l’ensemble des citoyens car “ nul n’est censé ignorer la loi ” ; le compte rendu d’assemblée générale d’une association de pêcheurs à la ligne est par défaut destiné à tous les membres de l’association ainsi qu’à la préfecture du lieu en application de la loi de 1901 ; une convocation de réunion s’adresse à toutes les personnes composant l’instance qui se réunit ; une profession de foi politique est distribuée à tous les électeurs inscrits de la circonscription ; un plan cadastral concerne l’administration mais aussi les propriétaires et habitants de la commune. Le destinataire est dans ce cas une collectivité identifiée et, par suite, chaque membre de cette collectivité. Parmi les négligences de l’époque contemporaine, on constate la manie de diffuser individuellement certains courriers sans rappeler le groupe ou la collectivité visée de sorte que chacun est en droit de se demander lesquels de ses collègues ont aussi été contactés, d’où quelques quiproquos.

Le qualificatif de potentiel s’applique au destinataire pluriel qui ne forme pas une collectivité définie, ainsi d’un journal vendu en kiosque, d’une publicité distribuée dans les boîtes aux lettres ou affichée sur les murs de la ville, d’un tract donné aux passants à la sortie du métro, mais aussi d’une émission de télévision ou d’une base de données en ligne sur Internet. Savoir qui a reçu le document est un élément non négligeable d’appréciation de l’archive elle-même, sans compter les retombées économiques de cette information. Dans les trois premiers exemples, le nombre d’exemplaires imprimés et les points de diffusion sont des indices précieux pour évaluer l’impact du document. Dans le cas d’une diffusion hertzienne, satellitaire ou par réseau électronique, il n’y a pas d’exemplaires matériels à comptabiliser. La technologie répond quelquefois aux problèmes qu’elle pose : on peut apprécier le “ destinataire ” d’un feuilleton télévisé par les relevés opérés par Médiamétrie sur un échantillon représentatif de téléspectateurs ; quant aux sites Web, il est facile de dénombrer les connexions et pourquoi pas leur provenance. Ce sont donc ces données-là que l’on pourra considérer comme données de destination.

La notion de destinataire réel veut isoler les destinataires non prévus initialement. La connaissance qu’ils ont du document (et surtout des informations qui s’y trouvent) peut avoir des conséquences sur le cours des choses : secrets dévoilés, délits d’initiés, indélicatesses. Ceci pose la question de la confidentialité des informations et par conséquent de la maîtrise de la diffusion ou du contrôle de l’accessibilité, en fonction de la volonté de l’auteur ou de l’application de la loi. La réalité du destinataire pèse dans l’appréciation de l’archive : on sait bien que les feuilles de notation des fonctionnaires n’ont pas le même contenu qu’autrefois maintenant que les intéressés peuvent en prendre connaissance.

Enfin, il n’est pas toujours possible de connaître le destinataire ou tous les destinataires au moment de la production ou de la diffusion. Relevons deux cas de figure où la réception du document est différée. Premier exemple, un certificat de travail “ pour valoir ce que de droit ” destiné à tous les futurs patrons de l’employé dont personne ne connaît encore le nom. Deuxième cas, toutes les pièces potentiellement probantes qui pendant six ans peuvent être réquisitionnées par le fisc ou toutes les archives susceptibles d’éclairer une enquête judiciaire.

Le mobile

Le terme “ mobile ” veut évoquer tout autant le mouvement que la motivation qui contribuent à former le contexte de conception de l’archive. En effet, le but recherché par l’action est intimement lié à l’événement déclencheur de la concrétisation du document. L’objectif que vise le document et qui lui préexiste, doit être défini de manière plus précise que l’activité de l’auteur en général ; il s’agit de ce qui a initié la genèse d’une archive particulière, de l’action spécifique que supporte ce document-là au sein d’un processus plus large et de toutes les expressions archivales qui en découlent.

Ce concept de mobile d’archive revêt trois aspects : un aspect causal assimilable au vecteur que détermine la relation entre l’auteur et le destinataire et qui répond à la question “ À quoi sert ce document ? ” ; un aspect temporel qui concerne la phase de réalisation de l’objectif portée par le document en cause, son positionnement dans une chaîne réelle ou virtuelle de faits et gestes ; enfin un aspect tangible qui vise au recensement des indices internes ou externes à l’archive, propres à valider pour l’utilisateur le profil des deux premiers aspects.

Finalement la confection d’une future archive se résume peu ou prou à quatre propos : le désir de laisser une trace, de témoigner pour soi-même ou pour autrui ; le besoin d’affirmer ou de défendre son autorité ou son droit ; la volonté ou l’espoir de conclure une transaction et d’en tirer un profit économique ou moral ; la nécessité de documenter un objet ou une tâche dont la complexité requiert une aide extérieure. Ces intentions ne sont pas exclusives les unes des autres : la mise en ligne sur Internet d’images d’œuvres d’art peut viser autant à faire connaître l’artiste qu’à gagner de l’argent ; les plans de construction d’un immeuble documentent le travail des ingénieurs et ouvriers mais jouent le rôle de preuve de la qualité de l’ouvrage ou des malfaçons.

Il est rare, de plus en plus rare en tout cas, qu’un document soit le seul à servir un propos donné. La surabondance et l’instabilité de l’information, l’interdépendance croissante des choses et des individus, la dilution des décisions dans un verbiage et des procédures juridico-technocratiques, l’émulation économique et technologique, tout cela contribue à multiplier l’éparpillement des supports de l’action et, partant, à atténuer ou à isoler le poids de chacun. L’écho informationnel court d’un papier à un fichier, d’une demande à sa réponse : un bon de commande, un accusé de réception, une facture et un titre de recette ; deux courriers papier, trois e-mails, un rapport sous Word, un tableau Excel, etc. Dès lors, pour apprécier l’archive à sa juste valeur, il est important de replacer chaque document à la place qui est la sienne, de saisir l’enchaînement des étapes, la concaténation des archives les unes avec les autres car c’est un éclairage incontournable de la signification du discours.

Un billet portant les mots “ Je vous emmerde ! ” ne supporte pas le même témoignage s’il relève de l’initiative d’un quidam irascible ou s’il fait suite à trois courriers intempestifs, agressifs ou injurieux. Un reportage audiovisuel sur les ateliers d’une entreprise réalisé par Louis Dubuffet, reporter d’images indépendant, et conservé dans les archives de la direction du personnel, n’aura pas la même valeur informative s’il fait suite à la commande du directeur général, à l’initiative des organisations syndicales, s’il est dû à un journaliste d’investigation ou encore à un juge d’instruction. Un ingénieur dans l’impossibilité de participer à une réunion importante enverra une note résumant son point de vue ; il n’en rédigera pas forcément s’il participe à la réunion.

Il n’est guère faisable, ni pertinent du reste, de reconstituer la totalité de toutes les chaînes de production d’archives, d’autant plus que certaines pièces s’égarent, d’autres sont remplacées par des coups de téléphone ou des entretiens de vive voix qui ne laissent pas de trace pour les tiers. En revanche, il est utile de savoir si l’on a affaire à une lettre d’attaque spontanée, à une lettre d’attaque se référant à une procédure, à une pièce justificative, à une réponse clôturant la question, ou à une réaction appelant une autre réponse.

Les fils organiques qui relient une archive aux documents “ amont ” susceptibles de l’orienter sont loin d’être toujours visibles : les écritures manuscrites étaient plus faciles à reconnaître que les polices de machines à écrire ou d’imprimantes ; l’enregistrement manuel du courrier est passé de mode et, en dehors de la messagerie, l’enregistrement électronique pas encore entré dans les mœurs ; indiquer un “ objet ” sur ses documents est contraignant ; il existe, hélas, dans les bureaux de très nombreux agents qui confondent “ pour action ” et “ pour information ” ; ou alors on a cinq ou six numéros de référence différents dont l’interprétation reste abstruse ; la date est celle de la note de la semaine dernière dont on a fait un coupé-collé (la preuve, c’est que la première note était adressée à Monsieur Paul Delarue et que sur celle-ci on lit “ Monsieur Nathalie Perret ”, le rédacteur ayant omis d’achever les modifications nécessaires). Même si les indices sont minces ou discrets, ils existent : il n’y a pas d’archive orpheline parfaite, il y a toujours un mobile.

Sur le plan externe, la localisation du document peut également éclairer sa personnalité : le dossier ou le répertoire là où il se trouve, une enveloppe de passage, un post-it bavard ou une rature sibylline.

À ce stade, on voit se dessiner, du mobile à l’auteur et de l’auteur au destinataire, le vecteur de l’archive, son incidence, son épaisseur, sa consistance.

Le non-dit

Le document est là, identifié, on sait d’où il vient, on sait où il va. Que dire encore ? Justement, il s’agit bien de dire ce qui n’est pas dit, de faire dire à l’archive tout ce qu’elle sait et qui n’est pas exprimé, de lui faire avouer ce dont elle a été témoin mais qu’elle ne raconte pas, de la psychanalyser quelque peu. N’est-ce pas courant, pour les documents familiers ou pour les auteurs dont on a l’habitude, de remarquer des données qui font défaut, des phrases qui sont là et pourraient ne pas y être, un détail que l’on attend et qui manque, un autre dont la présence surprend.

Toute archive, même la plus anodine, a toujours un “ non-dit ”, imperceptible peut-être mais présent. “ Tiens, Papi m’a envoyé une carte d’anniversaire, c’est gentil. Mais pourquoi est-ce que Mamie n’a pas signé ? En général, elle ne quitte pas la maison, serait-elle malade ? C’est curieux, l’enveloppe porte le tampon de Saint-Brieuc alors qu’ils habitent à Angoulême, ce n’est pas tout près ! Oh, mais on dirait une trace de rouge à lèvres, là dans le coin, Mamie n’en met jamais… ”.

Le concept de “ non-dit ”, sixième et dernier des universaux archivistiques, recouvre tous les éléments d’information qui, tout en appartenant à la réalité de l’archive, échappent au message exprimé. Ce sont des mots ou des signes qui disent quelque chose de plus, non par leur contenu mais par leur présence, voire leur absence. Il ne faut pas les confondre avec la valeur indirecte du message évoquée plus haut, faite des témoignages sur une époque telles les coutumes d’écriture, des habitudes vestimentaires ou des méthodes de construction du XIXe siècle qu’on déduira d’un testament, d’un catalogue des grands magasins ou des mémoires d’un charpentier. Ce sont des mots et des signes qui éclairent un peu plus les conditions de confection de l’archive, sa portée, l’intention de l’auteur, la connaissance qu’en aura eu le destinataire. C’est, pour résumer d’un mot, la différence entre l’attendu (ou le plausible) et l’objectivité du document.

Pour être plus précis, il faut distinguer trois types de non-dit. Le plus évident est ce que nous appellerons le “ non-dit par négligence ” : pas de date, destinataire non identifié, sigles obscurs, signature illisible, passage laissé en blanc, fichier joint non joint, aucune mention de diffusion. Par exemple, un courrier signé, envoyé par fax, est remis dans un dossier sous forme d’original sans autre forme de procès. Les conséquences en sont plus désagréables que graves dans la mesure où l’on peut la plupart du temps reconstituer plus ou moins ces données. Ce constat d’absence donc est assez peu instructif si ce n’est sur le manque de rigueur de l’auteur, son ignorance des vertus de la traçabilité, voire son insouciance des éventuelles difficultés de lecture du destinataire ou de l’utilisateur.

Autre cas, celui des oublis volontaires et intentionnés : l’auteur passe sous silence une partie des fournitures facturées ou bien prolonge artificiellement la liste ; on fabrique une mention de diffusion d’un courrier qui n’a jamais été envoyé ; une parcelle a disparu sur un plan ; une caméra (celui qui la tient) filme les manifestants mais pas les policiers, ou le contraire. L’étude comparative s’impose.

La troisième catégorie de non-dit est plus subtile. Elle fait appel à une vue assez perçante qui, si elle n’est pas naturelle, peut être corrigée par des lunettes de diplomatiste. Évoquant l’apport de la diplomatique dans L’Histoire et ses méthodes (Encyclopédie de la Pléiade, p 633), Georges Tessier écrit que les historiens hâtifs “ laissent de côté les enseignements indirects que toute pièce d’archives correctement interrogée dispense à un spécialiste averti ”. C’est que l’examen de la forme ne doit jamais le céder au fond. En effet, un intérêt trop pressé pour les faits ou les idées exprimées rend partisan malgré soi et éteint la vigilance qu’appellent les indices formels.

Voici les archives d’une petite commune de la région parisienne ; elles comportent un dossier intitulé “ Réquisitions allemandes de la Seconde Guerre mondiale ”. On trouve dans ce dossier, outre les circulaires des autorités d’Occupation et la correspondance afférente avec la préfecture et les habitants du village, un certain nombre d’ordres de réquisition, dûment complétés, datés et signés du président de la délégation spéciale municipale. Une analyse plus attentive met en évidence qu’il s’agit des pièces originales alors qu’on devrait normalement n’en trouver que des copies ou même simplement la mention d’expédition. La présence de ces documents laisse entendre que les ordres n’ont pas été envoyés, ce qui constitue une information aussi consistante en soi que de connaître les noms des réquisitionnés. Certes un indice n’est pas une preuve mais le reste du dossier permettra peut-être d’affirmer l’hypothèse de résistance passive du signataire ou de mettre à jour une autre explication intéressante.

Prenons un magazine télévisé consacré à un reportage dans un lycée après des incidents divers. Le montage comprend une interview du proviseur qui raconte l’agression d’un professeur survenue récemment. Le récit des événements semble linéaire et spontané. Pour soutenir l’attention du téléspectateur, l’interview est entrecoupée de plans montrant l’extérieur du lycée, la salle de classe, le gymnase. Si on y regarde de près, on remarque que le proviseur porte une cravate rayée rouge et vert sur les première et troisième séquences et une cravate grise avec des poussins jaunes sur la seconde. La spontanéité s’en trouve émoussée ; s’il y a eu deux interviews, peut-être y a-t-il eu deux agressions ? Le journaliste ne le dit pas ; son montage pose la question.

L’archive, produite par l’homme, traduit ou trahit l’humanité de son auteur. Elle constitue d’une certaine manière une photographie d’un acte, d’une pensée. Sa matérialité sanctionne une réalité qui dit toujours moins ou plus que ce qu’elle aurait pu dire.

La valeur ajoutée de l’archive naît de la critique diplomatique. Celle-ci tient autant de la critique historique que de la critique d’art. C’est une appréciation individuelle et collective des six universaux qui met en lumière d’une part les éventuelles contradictions internes du discours, d’autre part la cohérence ou l’incohérence de ce qui est donné à lire, à entendre ou à voir, avec l’environnement extérieur.

Document et dossier

Pour parachever cette réflexion sur les universaux, il n’est pas inutile de s’arrêter un instant sur la relation qui unit un dossier et les pièces qui le constituent. L’archive en soi est une unité avant tout intellectuelle qui satisfait aux six critères énoncés ci-dessus ; cela ne présuppose pas qu’une archive ne puisse pas être partie intégrante et constitutive d’une autre archive, laquelle répondrait aux six mêmes critères mais avec des réponses différentes. Autrement dit, l’archive se décline à plusieurs niveaux : document doté d’une indivisibilité physique, sous-ensemble de documents créés chronologiquement l’un à cause de l’autre, ensemble de documents liés au traitement d’une même affaire. Pour établir une comparaison, on peut évoquer les membres d’une même famille dont chacun a sa propre individualité dans la société, distincte de l’unité sociale que représente la famille en tant que telle, distincte elle-même de l’autre unité sociale que peuvent représenter plusieurs familles regroupées en clan.

L’expression la plus simple et aussi la plus classique du dossier est le rapprochement d’une demande et de sa réponse ; une action plus complexe conduit à l’articulation de plusieurs demandes et de plusieurs réponses. Viennent ensuite les pièces justificatives qui ont le rôle précis de fiabiliser ou de cautionner le message des pièces principales. Ces pièces justificatives se démarquent des pièces jointes qui apportent des informations supplémentaires sans être forcément mentionnées ou requises par ailleurs. Enfin on ajoutera, le cas échéant, les documents tels que fiche d’analyse, note, commentaire, synthèse, engendrés par le maniement des autres pièces.

Globalement il existe deux grandes catégories de dossiers : d’une part les dossiers sériels alimentés organiquement par l’application d’une réglementation interne ou externe ; d’autre part, les dossiers d’affaire alimentés logiquement par tout ce qui supporte ou documente une action. Dans le premier cas, l’auteur du dossier est davantage l’instrument d’une procédure ; dans le second cas il est plus impliqué dans le choix, le volume et la nature des pièces regroupées.

Les universaux du dossier lui sont donc propres, distincts a priori de la somme des universaux de chacune de ses pièces. Le support du dossier présente deux cas de figure : ou bien c’est le contenant (traditionnellement une chemise cartonnée) qui fait exister le dossier, ou bien c’est l’appartenance de chacune des pièces à une entité supérieure qui lui donne corps. La chemise du dossier peut n’avoir qu’un rôle d’outil et de classement ; elle peut aussi être en elle-même un document à part entière si elle comporte une synthèse du contenu ou des mentions explicatives tels les dossiers administratifs de naguère dont la couverture portait l’enregistrement de chacun des documents (titre, date, affectation ou transmission). Avec l’informatisation de nombreuses procédures, la constitution du dossier ne s’accompagne pas nécessairement de mentions descriptives sur un contenant : le dossier, virtuel, existe par le simple fait du lien organique ou logique entre les pièces, matérialisé par une référence ou un identifiant qui permet d’appeler à l’écran l’ensemble des informations “ délocalisées ” dans différentes bases ou fichiers. Ainsi, la notion de dossier est conceptuellement déconnectée de l’idée d’un support physique et unique. C’est déjà ce que l’on sous-entend lorsque l’on dit d’un dossier papier qu’il n’est pas complet : il comprend virtuellement telles et telles pièces mais de fait certaines ne sont pas encore établies, rassemblées ou numérotées. Le support du dossier est donc l’ensemble des supports sur lesquels sont fixés ses différents messages constitutifs.

Le message global du dossier, lui, n’est jamais réductible à la somme des messages des différentes pièces qui s’y trouvent. Le message d’un document simple est contenu principalement dans l’information qui y est exprimée mais le dossier, même s’il ne crée pas de nouvelle pièce, a une valeur ajoutée qui est moins portée par des mots ou des signes qu’issue de la conjonction des composants. Le rapprochement du plan A avec le courrier B et la note C éclaire une situation que la concaténation des trois messages particuliers ne suffit pas à rendre. Il faut donc ajouter à l’information qui tient de l’expression des parties celle qui tient de la composition du tout, c’est-à-dire de la présence ou non de chacune des pièces et de leur agencement. Cette valeur additionnelle que procure le dossier est comparable à une constellation dont chaque étoile a une vie indépendante mais dont la forme propre n’apparaît qu’avec le tracé reliant les points que sont les étoiles. C’est aussi l’histoire du crime de l’Orient-Express où Agatha Christie fait donner par chacun des douze complices un coup de couteau non mortel dont l’association provoque cependant le décès de la victime.

L’identité de l’auteur répond à l’action que supporte le dossier en tant qu’entité : à ce titre l’auteur peut coïncider avec l’auteur de certaines pièces voire de la totalité du contenu, ou s’en démarquer totalement. Ce sera par exemple un dossier de candidature dont l’auteur est aussi le signataire de la lettre de candidature, du curriculum vitae et du projet qui l’accompagne mais pas de l’attestation de résidence ni du diplôme ; les cas extrêmes renvoient à un dossier de réunion regroupant la convocation envoyée, l’ordre du jour, les documents distribués en séance, des notes, le compte rendu final, le tout rédigé par le même chef de projet, ou à un dossier de presse dont les éléments proviennent tous de l’extérieur.

Le même raisonnement vaut pour le destinataire associé à l’action en cours, indépendamment des destinataires particuliers. Le mobile et le non-dit de l’archive-dossier s’apprécient de la même manière que ceux de l’archive-document, à partir de la délimitation des quatre premiers universaux.

Tout ceci n’est pas sans incidences sur la communication et la communicabilité des archives. En effet, si l’on considère le dossier comme une entité intellectuelle, logique ou organique, il faut admettre que la consultation du dossier n’a de sens que si elle est pleine et entière, faute de quoi il sera plus exact de parler de communication de pièce que de communication de dossier. De deux choses l’une : ou bien l’utilisateur agit pour la défense de ses intérêts et droits et ce qui importe alors c’est l’attestation de l’exactitude de faits ou de dires, ce qui peut être satisfait par l’extraction des informations ou des données pertinentes comme on le fait pour une fiche d’état civil ou pour le casier judiciaire ; ou bien l’utilisateur agit en historien et, dès lors, masquer une partie du dossier est un non-sens archivistique.

Un cas banal, mais illustratif de la problématique, est celui des ventes ou achats de biens communaux, par exemple l’achat d’une grange à un fermier. L’acte est passé par devant notaire. Vont être conservées dans les archives trois “ versions ” de l’acte : l’original (la minute) dans la collection des actes du notaire, une copie authentifiée appelée “ expédition ” dans le dossier “ acquisition de la Grange-aux-Choux ” de la commune, et une autre expédition qui revient au vendeur, le fermier, qui la classera avec ses titres de propriété.

La loi française sur les archives stipule que les minutes notariales ne sont librement communicables au public qu’après un délai de 100 ans. Les minutes notariales sont classées chronologiquement, les ventes jouxtant les testaments ou les contrats de mariage au fil des événements de la vie. On conçoit aisément que l’exigence de protection de la vie privée entraîne dans ses filets des actes moins sensibles que d’autres et que le délai le plus long l’emporte. Côté communal, le dossier comprend, outre l’acte de vente, le courrier afférent et surtout la délibération du conseil municipal car les acquisitions doivent être votées en conseil. En dehors des délais de communicabilité exceptionnels concernant les informations médicales, la vie privée, la justice et la sûreté de l’État (domaines étrangers à la gestion des biens communaux), le délai commun de communication des archives est aujourd’hui en France de 30 ans. C’est pourquoi il est surprenant de lire dans l’Instruction pour le tri et la conservation des archives communales publiée en 1993 par la direction des Archives de France que ces types de dossiers d’acquisition ou de vente de biens communaux sont communicables au public au bout de 30 ans, à l’exception de l’acte notarié qui sera retiré du dossier avant sa consultation en tant que document soumis à un délai de communication de 100 ans ! L’amalgame entre dossier et document porte donc à conséquence. Quant au troisième exemplaire, il appartient aux archives personnelles, donc privées, du fermier : s’il veut le faire lire à ses voisins ou le placarder sur la palissade de son jardin, la loi ne le lui interdit pas, sauf à encourir une plainte de la commune pour atteinte au secret communal, à une époque où les médias en savent souvent plus que les juges d’instruction…

La cinquième dimension de l’archive

Qu’on ne s’arrête pas à l’ambiguïté de ce titre, à l’illogisme apparent de passer au chiffre cinq après avoir débattu des six universaux archivistiques. Que le lecteur veuille bien considérer au contraire que la poursuite de l’observation de l’archive, quelle qu’elle soit, conduit à passer de l’identification des éléments caractéristiques de l’objet à l’analyse de leurs relations et de leur agencement, de même que deux points servent à définir une droite. Les six universaux décrits précédemment servent à construire l’espace à quatre dimensions dans lequel prend place toute archive.

La première dimension est la matérialité, au sens large du terme, incluant l’accessibilité pratique. Elle s’appuie principalement sur le support et le destinataire. Elle décrit et détermine la forme physique du document, son format, son état de conservation, sa localisation, son langage et son système d’écriture, ses conditions d’accès en matière de délai, d’autorisation, de procédure. Le fait de posséder une carte de lecteur de la Bibliothèque nationale de France ou d’être abonné à une banque d’images en ligne fait partie de la “ matérialité ” du document pour l’utilisateur en tant que résultat concret, indépendant de la motivation qui l’a causé.

Cette première dimension est essentiellement objective, comme la seconde d’ailleurs qui caractérise le contenu. Celui-ci regroupe tout ce que l’archive dit et, par défaut, ce qu’elle tait : message bien évidemment, éléments d’identification de l’auteur et du destinataire, mise en page et mise en forme, indices de transmission, annotations, non-dit. Le point fort du contenu reste ce que l’auteur a voulu exprimer, ce qu’il a disposé (au sens diplomatique du terme), agrémenté, conforté, spécifié par toutes les informations environnantes.

Le contexte de création de l’archive constitue sa troisième dimension. Il explique le document, donne un sens à son existence, éclaire la signification des éléments obscurs du message, permet de prendre du recul par rapport à l’objet considéré, oriente sa lecture dans une direction plus conforme à la réalité des faits, détermine cette sorte de vecteur auquel il a déjà été fait allusion, qui part du mobile, passe par l’auteur et se dirige vers le destinataire. Il joue le rôle de balise pour l’utilisateur, des petites marques rouges et blanches des chemins de grande randonnée, de l’indication des points cardinaux sur une carte de géographie. Il évite de prendre un individu pour une institution, un sigle pour un autre, la date d’une pièce justificative pour la date de constitution du dossier, une intention juste pour une initiative perfide et vice et versa.

En quatrième position vient la dimension critique qui, s’appuyant sur les trois premières et intégrant de ce fait les six universaux, apprécie la portée, la fiabilité, la qualité du fond et de la forme, l’originalité de l’information, en un mot la pertinence de l’ensemble. Elle répond aux deux questions suivantes : l’archive est-elle réellement ce pour quoi elle se donne ? Quelle utilité présente-t-elle et pour qui ? Seule l’analyse critique peut trouver des réponses ou des éléments de réponse. Sa finalité est de cerner au plus près la valeur de preuve et la valeur de témoignage de l’archive, ce qui sera déterminant dans l’usage et la gestion des documents.

Après les approches descriptive, dispositive, explicative et critique, reste à évoquer la cinquième et dernière dimension du monde archivistique, celle qui rattache toute archive à sa famille naturelle, qui l’associe à l’entité documentaire beaucoup plus vaste issue de l’ensemble des activités de son auteur, de sa naissance à sa mort. Elle ne se limite pas aux frères et sœurs et aux aïeux ; elle englobe tous les cousins et collatéraux, mêmes illégitimes, sans limitation de degré de parenté autre que celle d’être issus du même patriarche. À noter que le suffixe “ arche ” provient de la même racine grecque que le mot “ archive ”.

Nous l’appellerons la dimension “ relative ”. Elle met en relation l’archive ou un sous-ensemble de documents attachés par un lien organique ou logique avec d’autres archives indépendantes stricto sensu sur le plan du contenu et du mobile immédiat mais qui partagent néanmoins le même auteur, la même provenance et, souvent, les mêmes outils de fabrication, les mêmes tendances au non-dit ou à la forme des supports, la même conservation, la même tradition, la même histoire.

Les documents officiels, les dossiers de projets, les notes, les imprimés, les plans, les budgets, les bases de données, les réponses reçues aux requêtes comme aux ordres donnés, tous les documents organiquement et logiquement accumulés au cours de la vie de l’auteur, qu’il soit administration, entreprise, association ou personne privée, forment, volontairement ou à leur corps défendant, un fonds unique, que le cours des choses a façonné ainsi et qui ne saurait être autre. Maîtriser une archive, c’est bien ; appréhender ce qui s’est passé avant dans la vie de l’auteur et ce qui s’est passé après, c’est mieux. Le lien qui unit archive et fonds est comparable à celui qui existe entre dossier et pièce mais alors que le dossier apporte une information supplémentaire à la connaissance de l’affaire visée par la pièce, le fonds possède une valeur additionnelle sur l’auteur du dossier, éclaire l’ensemble de son activité, documente celle-ci comme un tout dont le dossier est né. L’appartenance à un fonds d’archives joue pour le document le rôle du lieu de naissance, du port d’attache, voire de l’éducation et de la culture. Plus qu’un sens, c’est une âme que le fonds donne à l’archive.

Un homme, célibataire endurci, meurt. On trouve dans ses archives de très nombreuses lettres de femmes, témoins de nombreuses passions que l’on pourra réécrire. Le fonds en dira plus. Si on observe la chronologie des lettres qui s’étalent sur une trentaine d’années, on remarque qu’il y a un trou de quatre années : des lettres ont-elles existé pour cette période ? Si oui, ont-elles été détruites ou volées ? Pourquoi ? Dans le coffret voisin repose, bien ficelé, un gros paquet de reçus pour des sommes importantes ou des armes. Maintenant, relisons les lettres d’amour, elles ne dégagent déjà plus tout à fait le même parfum.

Les archives du tribunal de N. renferment le dossier de jugement de divorce Martin/Lapierre de 1937. Si vous n’êtes ni de la famille Martin ni de la famille Lapierre, ce dossier isolé ne présente guère d’intérêt sauf à témoigner de la procédure d’alors. Savoir que le fonds du tribunal contient dix-huit dossiers de divorce pour cette année-là, quinze pour l’année 1936 et cinquante-deux pour 1938, qu’en outre le dossier Martin/Lapierre est de loin le plus volumineux ou qu’au contraire il est plutôt assez mince comparativement aux autres, voilà qui pose le décor d’une problématique historique consistante.

Autre cas, celui d’une entreprise de services qui a connu des hauts et des bas, qui a été rachetée plusieurs fois, qui a été le théâtre de rivalités entre les principaux dirigeants, d’affrontements entre diverses options stratégiques. Point n’est besoin d’avoir une relation détaillée de toutes ces péripéties pour en faire une synthèse exacte : les archives “ ordinaires ” que sont les comptes rendus des conseils de direction (même elliptiques), la nature des notes, le simple profil des dossiers portent en eux les éléments d’analyse des différentes périodes de management. Cette cinquième dimension peut se résumer à un adage : “ Dis-moi quelles sont tes archives, je te dirai qui tu es et d’où tu viens ”.

Les lois archivistiques

Cinq millénaires d’archives planétaires forment un terrain d’expérimentation d’une grande richesse et d’une immense variété, à l’instar de leur auteur, à savoir l’homme. La quête de leur essence nous a conduits à l’énoncé de six universaux et de cinq dimensions de l’archive ; reste à caractériser les relations entre archives et nature et entre archives et civilisation.

De même que l’étude des langues du monde et l’histoire des échanges entre les hommes ont permis aux spécialistes de ces domaines de formuler des lois phonétiques et des lois économiques, il est possible d’établir des corrélations pérennes entre des phénomènes extérieurs et les archives de chaque période et de tous les lieux, corrélations qui échappent à l’action consciente de l’homme. C’est pourquoi nous appelons “ lois archivistiques ” ces constantes dans l’histoire des archives. Nous en soulignons cinq sans prétendre que la liste en est exhaustive ni qu’elles sont absolument universelles car l’étude mériterait d’être plus poussée.

Première loi : les archives sont produites par strates en fonction de la nature et de la densité des activités exercées. La constitution des archives s’apparente à celle de l’écorce terrestre : l’épaisseur des couches géologiques n’est pas liée à la longueur des périodes qui les ont engendrées mais à la force des événements qui les ont suscitées. Les archives, comme sécrétion de l’activité humaine, sont tributaires de la place de l’écrit dans les civilisations et, au sein de chaque civilisation, du niveau de développement technique et économique, de la plus ou moins grande bureaucratie, de l’expansion ou de la récession des initiatives individuelles ou collectives. Elles ont peu à voir avec le nombre des acteurs ou des protagonistes : les cahiers de doléances du Tiers-État en 1789 concernent quelques millions de Français qui auront produit bien moins d’archives au cours des décennies précédentes et suivantes.

Deuxième loi : l’environnement technique conditionne le message de l’archive. Il est clair que depuis l’apparition des premières tablettes d’argile sur les bords du Tigre, il s’est établi un processus dialectique et interactif entre outil et auteur dans le phénomène de fabrication de l’archive. On sait bien que les inventions de supports d’écriture et d’enregistrement n’intègrent pas dès l’origine les fonctionnalités qui seront les leurs par la suite, on l’a souvent rappelé notamment pour le cinéma et pour l’informatique. L’auteur sollicite l’outil et l’outil séduit l’auteur ; l’outil aide l’auteur et l’auteur s’inspire de l’outil ; l’outil se perfectionne et l’auteur s’approprie l’outil pour faciliter et enrichir son mode d’expression. C’est trop peu de dire que l’outil conditionne l’archive ; ce faisant, il façonne jusqu’au mode de pensée de l’auteur. Il n’est pas incongru aujourd’hui de parler de mode de pensée “ papier ” et de mentalité “ informatique ”.

Dans son Mal d’archive, Jacques Derrida disserte sur ce qu’aurait pu être la correspondance de Sigmund Freud si celui-ci avait disposé (ainsi que ses interlocuteurs) d’une messagerie électronique, thème qu’il qualifie de “ science-fiction rétrospective ”. C’est souligner le lien intime qui unit outil et message. Et Derrida de conclure : “ Cela signifie que […] la psychanalyse (pas plus que tant d’autres choses) n’aurait pas été ce qu’elle fut si le E-mail, par exemple, avait existé ”.

Troisième loi : la masse et le temps exercent une sélection naturelle. Dans la mesure où les archives sortent de la mémoire, mémoire humaine directe ou mémoire médiatisée par des instruments descriptifs, leur risque de disparition est proportionnel au temps qui les sépare de leur naissance ou de leur dernière utilisation, et inversement proportionnel à la masse physique qu’elles représentent, simplement et primairement parce que ce qui est gros se voit. Pour utiliser les archives, il faut au moins avoir une idée de leur existence ou de leur existence potentielle. De ce point de vue, l’organisation du fonds et son regroupement donnent à la mémoire une signalétique efficace. Lors d’une faillite d’entreprise, par exemple, si les archives sont éparpillées, leur méconnaissance aura un coût induit par la reconstitution de données ou l’absence de preuves ; si en revanche il existe un service d’archives, celui-ci facilitera les tâches réglementaires de gestion.

Quatrième loi : le temps joue un rôle de révélateur de l’intérêt secondaire de l’archive. Quels que soient le degré de perfection du document et la maîtrise que l’on a de sa pertinence, il est impossible d’anticiper intégralement la valeur future du document. Si celui-ci en tant qu’objet est clos et définitif, les connaissances et les références à l’appui desquelles on analyse le non-dit sont mouvantes. Par ailleurs, des événements imprévus ou imprévisibles au moment de la conception et de la fabrication peuvent venir modifier la valeur relative de l’archive dans son environnement : perte d’un original conférant ce statut par défaut à la copie, restauration numérique d’un film périmant la version initiale sur bande magnétique, ticket de distributeur de billets fournissant ultérieurement un alibi pour un assassinat perpétré à la même heure à l’autre bout du pays.

Cinquième loi : l’archive est objective, son utilisation est subjective. Par la temporalité de l’action qu’elle supporte et par sa matérialité, chaque archive en tant qu’objet est unique. En revanche, les utilisations que l’on peut en faire ne sont a priori pas limitées ni dans le temps ni dans l’espace, en tout cas de moins en moins aujourd’hui. Tant que l’utilisateur emprunte les traits de l’un ou l’autre des destinataires évoqués ci-dessus, et donc qu’un lien défini existe entre l’auteur et le destinataire, le cadre de la transmission reste perceptible. Lorsque l’utilisateur sort de ce cercle, une certaine subjectivité se fait jour qui pose le problème de la confidentialité du document telle que l’auteur, voire le destinataire, l’a envisagée. C’est pourquoi, la notion de communicabilité des archives doit s’appréhender en deux temps : primo, les éléments objectifs de message et de non-dit, non seulement du document mais du dossier et du fonds d’appartenance ; secundo, les critères conjoncturels de publicité ou de secret des informations portées par les documents ; c’est au propriétaire des archives (l’État pour les archives publiques) qu’il revient d’énoncer ces critères et de les faire appliquer. Cela requiert une adéquation pertinente entre le type d’informations ou de données protégées et la réalité de l’archive considérée. Vaste sujet.

Retour au chapitre précédent – Chapitre suivant