Un arrêté du 29 avril 2025 portant ouverture des archives produites ou reçues à l’occasion du Grand débat national a été publié au Journal officiel de la République le 30 avril. Qu’est-ce à dire ?

Le texte annonce que, en application du code du patrimoine qui régit les archives publiques en France (articles L. 213-2 et L. 213-3) : « peuvent être librement communiqués, avant l’expiration des délais prévus […], les cahiers citoyens, dits aussi « cahiers de doléances », les contributions individuelles ou collectives, les questionnaires remplis auprès des stands de proximité, et les comptes rendus de réunions d’initiative locale produits ou reçus à l’occasion du Grand Débat national et conservés aux Archives nationales et dans les Archives départementales ».

L’arrêté du 29 avril correspond au premier engagement du ministre chargé des relations avec le Parlement à la fin de la séance de l’Assemblée nationale consacrée le 11 mars dernier à la proposition de résolution relative à la « publicisation des doléances du grand débat national » présentée par la députée Marie Pochon.

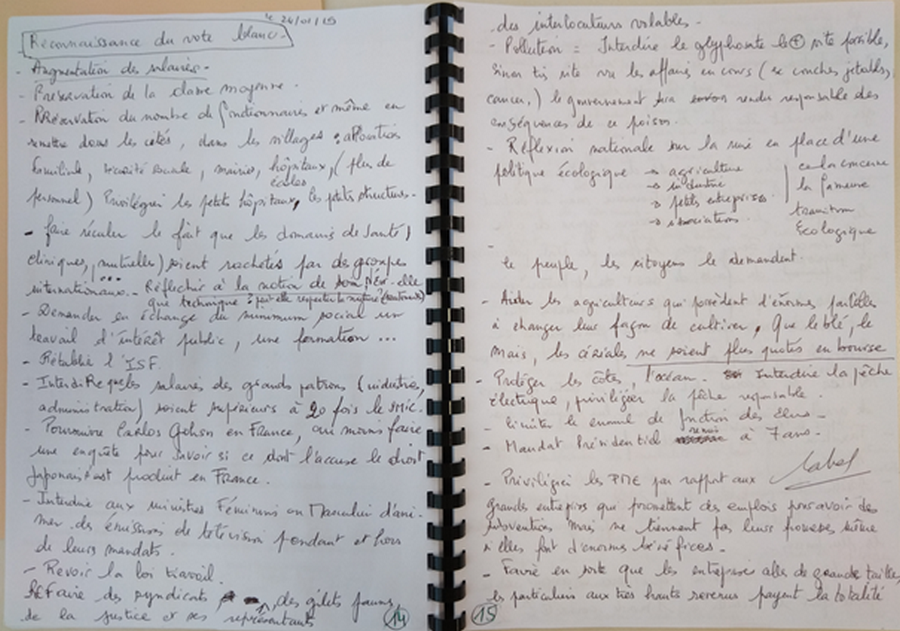

Il convient de redire, car les médias font toujours des raccourcis et des amalgames, que les cahiers de doléances n’étaient pas jusque-là incommunicables, loin s’en faut : les cahiers originaux sont pour l’essentiel accessibles dans les Archives départementales depuis le printemps 2019… à l’exception de certains cahiers déclarés non communicables avant 50 ans au motif de protection de la vie privée. Plus précisément, il a été considéré que si les personnes qui ont écrit directement dans un cahier des informations d’ordre personnel, on suppose qu’elles l’ont fait en connaissance de cause, le cahier étant généralement visible en mairie, et qu’il n’y a rien à protéger. En revanche, les personnes qui ont envoyé leur contribution par courrier, papier ou électronique, n’ont pas spécifiquement consenti à ce que leurs données figurent dans le cahier communal ; ce sont donc ces courriers qui sont soumis au délai de 50 ans, entrainant dans la même restriction l’ensemble du cahier où ils ont été insérés ou collés. Le problème tient aussi à l’hétérogénéité des proportions de cahiers non communicables, de 0% à 100% selon les services d’archives départementales…

Quant aux copies numériques des cahiers conservées aux Archives nationales, elles étaient jusqu’à présent non accessibles sauf par dérogation après avis du secrétariat général du gouvernement. L’arrêté laisse entendre que la dérogation est levée également pour ces copies numériques. Toutefois, si, pour consulter les cahiers papier, il suffit de se présenter dans la salle de lecture des Archives départementales, l’accès aux fichiers numériques des Archives nationales ne se fait pas en ligne, du moins pas encore, ce qui nécessite de préciser les modalités techniques d’accès pour les citoyens qui demanderont à voir ces copies numériques, selon le nombre de demandeurs qui se présenteront… Une bonne idée serait que ces fichiers numériques soient aussi accessibles aux Archives départementales sur un poste informatique.

Quelques commentaires sur le texte de l’arrêté

Je lis avec plaisir dans le texte de l’arrêté l’expression « les cahiers citoyens, dits aussi « cahiers de doléances » ». En effet, l’utilisation dans le texte de l’arrêté ministériel de l’expression « cahiers de doléances », même entre guillemets, apparaît comme un point d’avancement dans le dialogue entre gouvernement et les différentes communautés (élus, citoyens, chercheurs) qui réclamaient/réclament l’ouverture des cahiers. En effet, j’avais l’impression jusqu’à présent que les deux expressions se regardaient en chiens de faïence. J’ai remarqué que l’expression « cahiers de doléances » n’apparaît pas sur la page du site des Archives nationales consacrée au Grand débat national ni sur le schéma associé où les cahiers sont désignés par l’appellation proposée par le gouvernement mi-janvier 2019 pour les nouveaux cahiers à ouvrir et, par suite, appliquée à l’ensemble des cahiers, anciens et nouveaux, marginalisant ainsi l’appellation « doléances » dans les archives « officielles ».

La demande des députés (et plus largement de nombreux citoyens, élus et chercheurs) portait exclusivement sur les cahiers de doléances mais l’arrêté ministériel concerne également d’autres documents. Après les cahiers sont mentionnés :

- les contributions individuelles ou collectives,

- les questionnaires remplis auprès des stands de proximité,

- les comptes rendus de réunions d’initiative locale.

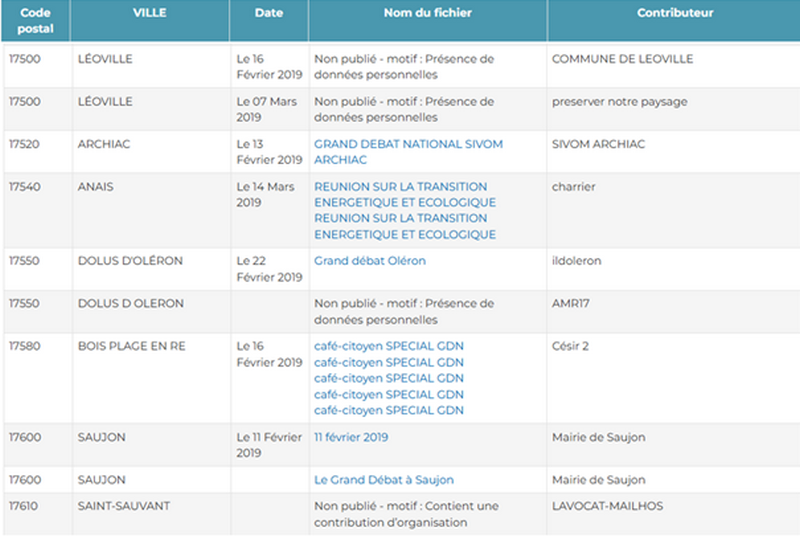

Les comptes rendus de réunions d’initiative locales organisées par des mairies, des organismes consulaires, des syndicats, des associations, etc. (environ 10 000 pour toute la France) sont déjà majoritairement en ligne sur le site du Grand débat national mais certains ont été retirés du site pour des mêmes raisons de protection des données à caractère personnel, comme l’indique l’illustration ci-dessous extraite du site en question :

J’espère donc pouvoir les lire prochainement en ligne.

Les « questionnaires remplis auprès des stands de proximité » forme une composante du matériau du Grand débat national moins connue. Je me bornerai à remarquer que l’expression figure à d’identique dans le schéma récapitulatif des données du Grand débat réalisé par les Archives nationales et intitulé « Circuit simplifié des documents produits au cours du Grand débat national » mais sans estimation du volume de ces questionnaires. Et que la synthèse des prestataires du gouvernement ayant exploité les « contributions libres » (i.e. hors plateforme en ligne) – synthèse qui donne les indications de volumes des typologies documentaires analysées (données reprises par les médias depuis 6 ans, à défaut d’en avoir d’autres) – que cette synthèse donc ne mentionne pas ces questionnaires de proximité (voir page 15 de cette synthèse). Ont-ils été analysés ? Transcrits ?

Enfin, les « contributions individuelles ou collectives » qui figurent aussi sous cette même formulation dans le schéma des Archives nationales (sans estimation de volume) semblent correspondre, par élimination, aux « courriers et emails » traités par les prestataires est estimés à plus de 27 000. Compte tenu de la différence d’appellation, je préférerais une confirmation officielle de mon hypothèse.

Le schéma des Archives nationales comprend encore trois autres composantes du matériau du Grand débat : les questionnaires en ligne, les comptes rendus des conférences nationales thématiques et les comptes rendus des conférences régionales, lesquels sont déjà accessibles en ligne. Même si l’arrêté ne les mentionne pas (ce n’est sans doute pas son rôle), il faut le rappeler pour avoir une vision complète de ce matériau « officiel », sans oublier pour autant les autres documents auxquels le mouvement social a donné lieu : cahiers de Gilets jaunes non transmis au préfet, site du « Vrai-débat », archives des associations des maires, archives de la Mission du Grand débat national, etc.

Cette dernière remarque m’en suggère une autre, plus archivistique : le texte de l’arrêté du 29 avril 2025 vise les cahiers, contributions, questionnaires et comptes rendus « produits ou reçus à l’occasion du Grand Débat national ». L’expression rappelle la définition légale des archives : ensemble des documents […] « produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». Dans le texte de l’arrêté, l’organisme producteur n’est pas précisé. La formule « à l’occasion du Grand débat national » laisse penser que plusieurs organismes producteurs peuvent être concernés. Si l’organisme producteur est la Mission du Grand débat, les documents mentionnés ont été « reçus » par elle mais non « produits »… Les cahiers non transmis aux préfets sont-ils aussi visés par l’arrêté ?

Cette formulation, « produits ou reçus à l’occasion de [tel événement] » pour qualifier les archives, plutôt que « produits ou reçus par [tel organisme] » sonne comme un tournant archivistique. L’ouverture des archives par anticipation par rapport à la règle d’accès préétablie (à la mode anglo-saxonne, peu pratiquée en France) concerne ordinairement un fonds d’archives (documents produits ou reçus par une personne physique ou morale au cours de son activité). Or, les documents visés par l’arrêté ne constituent pas un fonds d’archives. Ou alors il faut revoir cette notion de « fonds d’archives ». Il faut la revoir de toute façon. Ce peut être une « occasion » (sans jeu de mots…).

___

Donc le premier engagement pris par le ministre Mignola le 11 mars 2025 est tenu. Restent le deuxième (anonymiser les contributions et permettre accès en ligne aux cahiers) et le troisième (reprendre l’analyse). Les choses suivent leur cours, avec la constitution d’un « groupe de travail » comprenant parlementaires, élus locaux, et CESE (Conseil économique, social et environnemental). Le recours aux technologies numériques (intelligence artificielle) est de mise, bien sûr. En espérant que le « retour d’expérience » sur le traitement algorithmique des cahiers en 2019 sera fait… Il y a là matière à réfléchir. Les élus ne sont pas les seuls experts de ces questions.

Ce même 30 avril 2025, dans un communiqué adressé à la presse (par exemple ici), le chef de l’État a renchéri sur la question des cahiers, en ajoutant qu’il souhaitait que la mise en ligne des cahiers de doléances ait lieu « courant 2026 ». Le public disposait depuis quelques années de l’affirmation : « les cahiers citoyens ouverts dans les mairies, les contributions libres, seront progressivement et régulièrement mis en ligne sous licence libre » (sur le site des données ouvertes du gouvernement); on a ici l’expression d’un vœu quant au calendrier. Avec le temps, on est moins péremptoire.

Patience…