La transcription du cahier de doléances 2018-2019 de La Rochelle (près de 200 contributions) est en ligne depuis quelques jours : https://www.marieannechabin.fr/edition-de-cahiers-doleances-2019/ (classement alphabétique des communes de Charente-Maritime, cliquer sur la ligne « La Rochelle » du tableau récapitulatif).

Ce billet commence par une description formelle des cahiers, au milieu des autres cahiers du département, avant d’évoquer les contenus ; pour terminer, il met en regard le cahier de doléances, les comptes rendus des réunions d’initiative locale qui se sont tenues à La Rochelle dans l’hiver 2019 ainsi que les réponses aux questionnaires en ligne du Grand débat national apportées par des Rochelais et des Rochelaises.

Description des cahiers

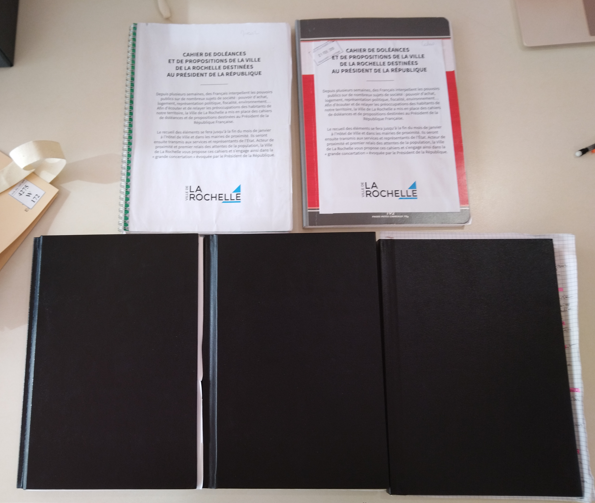

Le « cahier » de La Rochelle comprend en réalité cinq unités distinctes, non numérotées : deux cahiers d’écolier grand format et trois registres noirs (1).

Un des cahiers d’école, de marque Hamelin, reliure piquée, couverture principalement rouge, comporte 192 pages de papier assez fin (70 grammes) dont 7 feuillets seulement sont écrits, plus une page insérée ; sur la couverture est collée une page A4 dont on a découpé les marges : il s’agit d’une note de la ville intitulée « CAHIER DE DOLÉANCES ET DE PROPOSITIONS DE LA VILLE DE LA ROCHELLE DESTINÉES AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ». Le nom du quartier de Laleu a été ajouté discrètement au crayon de papier. C’est le seul des cinq éléments à porter le tampon « arrivée » de la préfecture (en date du 21 février).

L’autre cahier, de marque Clairefontaine, reliure à spirale, couverture verte, 180 pages d’un papier plus épais (90 grammes). La même note de la ville, entière cette fois, est collée sur la couverture, avec le nom de Mireuil (autre quartier de La Rochelle) écrit là encore à la main, à peine visible. 13 feuillets seulement sont écrits (une contribution est même rédigée sur le recto de la couverture cartonnée), plus deux feuillets agrafés.

Les trois registres sont d’aspect identique : reliure de toile noire sans aucun titre ni autre élément d’information, comportant 70 feuillets de papier à dessin écru. L’un est quasiment rempli, un autre n’a que 26 feuillets utilisés et le troisième 10 feuillets seulement. On trouve, comme dans tous les cahiers de doléances, des contributions manuscrites écrites directement sur le registre, des contributions dactylographiées collées/scotchées et d’autres simplement insérées mais ces registres présentent une particularité que je m’explique mal : plusieurs dizaines de contributions sont des photocopies d’un cahier original, que l’on a pris soin de découper et de coller « proprement » sur le beau registre noir, si ce n’est qu’assez souvent la photocopie « mange » le bord du texte, quand ce n’est pas le découpage qui rogne la marge. Que signifie ce procédé ? Qu’un cahier préexistait, peut-être spontané, et que les autorités ont décidé de le mettre « au propre » ? Où a disparu ce cahier original ?

Les trois registres comportent également la note de la mairie signalée précédemment, insérée dans la reliure, jouant le rôle de page de garde, ce qui laisse penser que les registres ont été fabriqués par les ateliers municipaux. Dans un des registres, la note porte le n°2 imprimé ; c’est la seule des cinq qui ait un signe distinctif.

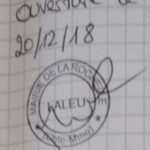

La note municipale n’est pas datée. D’après le texte, elle peut dater de fin décembre ou de début janvier. L’appellation « cahier de doléances et de proposition » renvoie au titre proposé par les associations de maire en décembre. La référence à la « grande concertation » souhaitée par le président de la République, ainsi que la précision que les cahiers seront ouverts jusqu’à fin janvier laisse également penser que le Grand débat n’est pas encore lancé. Sur le cahier de Laleu, en haut à gauche de la première page, on peut lire la mention « Ouverture le 20/12/2018 » suivi d un tampon rond de la mairie de quartier et d’un paraphe. Mais la note imprimée a pu être collée par la suite. Les dates des contributions elles-mêmes (toutes ne sont pas datées) ne remontent pas au-delà du 26 décembre 2018. Du moins pour ce qui a été conservé et versé aux Archives départementales.

La note municipale n’est pas datée. D’après le texte, elle peut dater de fin décembre ou de début janvier. L’appellation « cahier de doléances et de proposition » renvoie au titre proposé par les associations de maire en décembre. La référence à la « grande concertation » souhaitée par le président de la République, ainsi que la précision que les cahiers seront ouverts jusqu’à fin janvier laisse également penser que le Grand débat n’est pas encore lancé. Sur le cahier de Laleu, en haut à gauche de la première page, on peut lire la mention « Ouverture le 20/12/2018 » suivi d un tampon rond de la mairie de quartier et d’un paraphe. Mais la note imprimée a pu être collée par la suite. Les dates des contributions elles-mêmes (toutes ne sont pas datées) ne remontent pas au-delà du 26 décembre 2018. Du moins pour ce qui a été conservé et versé aux Archives départementales.

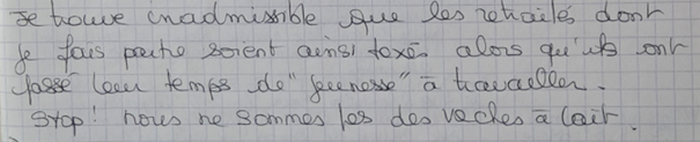

L’édition de ces documents est l’occasion de confirmer la médiocre qualité des transcriptions réalisées en 2019 à partir de photocopies et à l’aide d’outils de reconnaissance de texte ou de voix (après lecture par des humains). À titre d’exemple des erreurs de transcription rencontrées, citons cette phrase : « Pourquoi la fin de vie pénible est-elle réservée aux riches » ? Question étonnante… moins toutefois quand on réalise qu’il est écrit : « Pourquoi la fin de vie paisible est-elle réservée aux riches ? ».

193 contributions pour dire quoi, et le dire comment ?

J’ai décompté, sur les cinq cahiers/registres, 193 contributions distinctes, ce qui correspond sans doute à un peu plus de 200 personnes compte tenu que : on trouve 2 contributions collectives et 6 contributions signées par un couple (pour 30 rédigées visiblement par une femme et 36 par un homme) et que par ailleurs plusieurs contributions, à des dates ou lieux différents, sont manifestement de la main de la même personne qui a souhaité compléter ou répéter ses propos (je n’ai pas retiré ces redites de la transcription).

Avec un peu moins de 200 contributions, soit environ une contribution pour 400 habitants, la population de La Rochelle (76114 habitants en 2018) est deux fois moins présente que le reste de la population du département où la moyenne est d’une contribution aux cahiers pour 200 habitants. La Rochelle représente 12% de la population de Charente-Maritime et 6 % seulement des 3138 contributions du département. Ceci confirmant, si besoin était, la sur-représentativité des communes rurales dans les cahiers de doléances.

Ces 193 contributions totalisent près de 50 000 mots, soit une moyenne de 250 mots par contribution (2).

Mais la moyenne est peu de chose face à la disparité. La longueur des contributions s’échelonne de 2 mots à 4344 mots ! 129 sur 193 (67 %) comportent moins de 200 mots, tandis que 21 (11 %) représente la moitié des textes pour la commune. Autrement dit, les 20 plus longues contributions, soit un dixième de contributeurs, captent 50 % des mots !

Ce comptage souligne l’importance de prendre en compte l’unité documentaire « contribution » dans l’analyse algorithmique ; on ne peut tirer la même conclusion si une expression qui apparaît une fois dans 100 contributions distinctes ou si cette expression ne figure que dans 10 longues contributions où elle est répétée dix fois. Encore faut-il bien découper les contributions.

86% des contributions sont manuscrites (de 2 à près de 1500 mots), les autres étant dactylographiées et collées ou reçues par la poste. Ainsi, la proportion de contributions manuscrites est un peu plus élevée à La Rochelle que dans le reste du département (75 %).

83 personnes indiquent leur nom voire leur adresse ; 57 signent leur contribution. 85 contributions sont datées (près de la moitié), spontanément (ou par imitation du précédent).

Contrairement à d’autres cahiers, ceux de La Rochelle ne comportent aucune contribution d’élu local ni de lettre-type promue par une association (association pour le droit de mourir dans la dignité, collectif des petits-patrons, etc.).

La variété des contributions, fond et forme, rend difficile et réductrice toute cartographie ou typologie des doléances. J’ai tenté la répartition suivante :

- les « petites listes » (jusqu’à 200 mots environ) énumérant des revendications, souvent des listes à puces ou des listes numérotées : 40 %

- revendications « rédigées », parfois sous forme de lettre : 25 %

- témoignages personnels, essentiellement de retraités : 15 %

- analyses de la situation du pays et longues listes de revendications commentées : 10 %

- contributions centrées sur le respect : 5 %

- divers et inclassables : 5 %.

De manière transversale, je note plus de revendications locales (transport, voirie, logement, ordures ménagères…) que dans d’autres communes et, me semble-t-il, plus d’agressivité envers le maire.

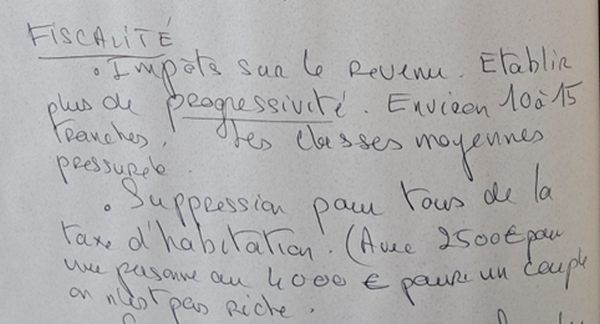

Les thèmes récurrents font écho à ce que la littérature sur le mouvement des Gilets jaunes et les cahiers de doléances ont déjà maintes fois souligné : une forte demande pour plus de justice fiscale et sociale (le nombre de contributions évoquant le sujet – et non le nombre d’occurrences du mot ! – figure entre parenthèses) :

- suppression de l’augmentation de la CSG sur les retraites, et plus largement une indexation et une revalorisation des retraites (50)

- ISF (48 pour le rétablissement et 3 contre)

- reconnaissance du vote blanc (36)

- notion d’égalité (28) mais liberté (12) et fraternité (7)

- lutter contre l’évasion fiscale (23) et la fraude fiscale (19)

- suppression ou diminution des avantages des anciens présidents de la République, anciens ministres… (23) sans parler des députés

- défense des services publics (21)

- réduction de moitié ou d’un tiers du nombre de députés (18) et autant pour revoir leurs rémunérations et indemnités

- TVA (17 dont 13 pour une réduction ou annulation de la TVA sur les produits de première nécessité)

- RIC (14 pour et 2 contre)

- et tant d’autres demandes relatives à tous les aspects de la société. Il suffit de parcourir les cahiers pour voir à la fois la diversité des sujets et des doléances.

Si un certain nombre de revendications, doléances et propositions sont récurrentes, les avis des citoyens et citoyennes, sur d’autres sujets, ne sont pas homogènes et il faut se garder de conclure : sur tel sujet, les cahiers disent ceci ou cela. Pour illustrer la pluralité des sentiments exprimés par les contributeurs voire les avis divergents sur un même sujet (c’est un des aspects les plus intéressants des cahiers à mon avis), j’ai choisi quatre mots ou expressions pour en faire une statistique plus précise sur mon petit corpus rochelais : l’expression « Gilets jaunes », les mots immigration-migration-migrants-émigrés, ainsi que les mots logement et agriculture/agriculteur :

Les Gilets jaunes dans les cahiers rochelais (31 contributions)

On trouve une (une seule) signature « Gilet jaune » (il y en a 30 en tout pour les 3138 contributions du département).

6 contributions expriment leur soutien aux Gilets jaunes : « SOS pour celles et ceux dont on ne parle pas et qui sont trop fatigués et résignés pour descendre dans la rue avec un gilet jaune… », « VIVEMENT que les administrations aient plus de respect pour nous tous, nous ne sommes pas que des numéros mais plutôt des êtres HUMAINS, vive les Gilets jaunes ».

et 6 autres (le même nombre donc) qui désapprouvent leur comportement ou leurs contradictions : « Assez aux actions des Gilets jaunes », « Puisque les Gilets jaunes veulent être entendus, il faudrait peut-être qu’ils aillent aux débats car ils ne sont déjà pas d’accord entre eux ! ».

Le plus souvent, les Gilets jaunes sont mentionnés dans l’analyse de la situation politique (18 contributions), par exemple : « La France est difficilement gouvernable. Tout et son contraire, et les Gilets jaunes en particulier !! », « Le mouvement des Gilets jaunes exprime le rejet des élites et de leurs privilèges qui gouvernent depuis des décennies. Il exprime « le ras le bol » du « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». », « Si l’on m’avait dit qu’à 77 ans, je n’aurais pas encore perdu toutes mes illusions… et que je passerais Noël à recenser mes désaccords et réflexions sur la politique menée de longue date… celle qui, d’erreurs en injustices de plus en plus criantes, a conduit le pays là où il en est… « les gaulois » et les Gilets jaunes là où ils sont… », « Je comprends la révolte des Gilets jaunes qui ne parviennent pas à boucler leur fin de mois malgré leur travail quand d’autres vivent mieux, sans travailler, avec les aides de la CAF souvent détournées (polygamie, etc.) ».

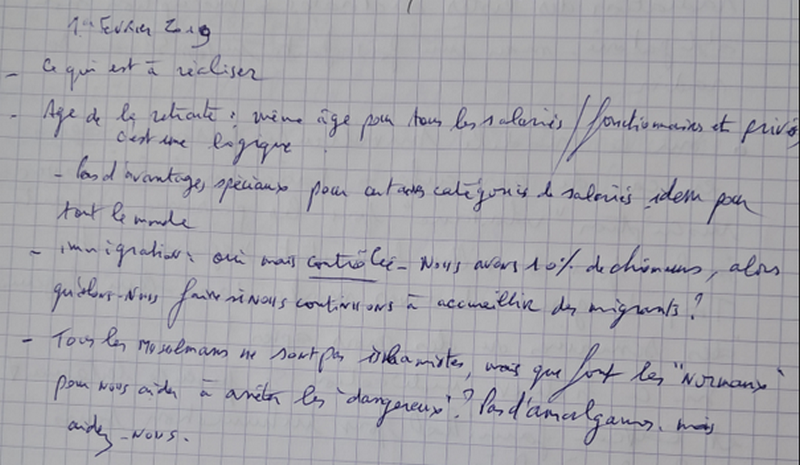

Immigration (30 contributions)

Les mots immigration-migration-migratoire-migrants-émigrés (et étrangers dans ce sens) apparaissent donc dans 15 % des contributions rochelaises.

Plus de la moitié se prononce pour une meilleure gestion de l’immigration, plus de contrôle, ou la réduction des flux migratoires.

6 demandent de stopper l’immigration illégale ou « l’immigration de masse ».

3 appellent à un meilleur accueil des migrants.

3 évoquent l’immigration à propos du RIC : deux pour demander un référendum sur l’immigration, l’autre pour refuser le RIC sur ce sujet (comme sur l’IVG ou la peine de mort).

Le logement (28 contributions)

Dans la moitié des cas (14), il est question de logement social (critères d’attribution, dysfonctionnements notamment dénoncés par un collectif de Villeneuve-les-Salines).

5 dénoncent les logements attribués aux hauts fonctionnaires ou grands élus.

5 pointent la difficulté de se loger en centre ville de La Rochelle (loyers, Airbnb…).

4 évoquent l’isolation et la rénovation.

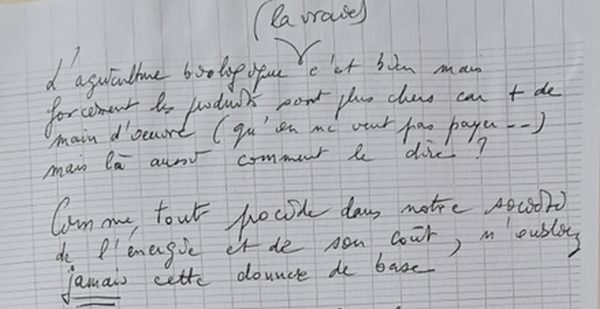

Agriculture (16 contributions)

6 contributions sont en faveur de l’agriculture biologique et une autre pointe le coût du bio : « L’agriculture biologique (la vraie), c’est bien mais forcément les produits sont plus chers car + de main d’œuvre (qu’on ne veut pas payer…) mais là aussi comment le dire ? ».

3 contributions demandent une révision de la PAC vers une agriculture plus propre et 2 autres pour une agriculture de proximité et des circuits courts.

4 contributions mettent en avant le pouvoir d’achat des agriculteurs : faible salaire, maigre retraite, idée de supprimer les intermédiaires pour augmenter le revenu.

Ces chiffres sont représentatifs des cahiers étudiés, cahiers qui ne sont quant à eux représentatifs que d’eux-mêmes… Il convient de bien distinguer les faits et leur représentativité, en l’espèce les propos réellement tenus par un groupe humain et la représentativité de ce groupe humain. Ce qui n’enlève rien à la réalité de cette expression et doit inciter à comparer ces données avec les données comparables, d’une part dans d’autres départements ou avec d’autres villes chefs-lieux de départements, d’autre part avec d’autres sources parallèles d’expression.

Amorce d’une comparaison avec les débats publics et la plateforme en ligne

En parallèle des cahiers de doléances dont on parle tant existent d’autres sources de l’expression publique de la population française pendant l’hiver 2019, dont on parle moins parce que ce sont des réponses à la demande de l’État et non une expression spontanée des citoyens, et peut-être aussi parce que le fait d’être numériques et facilement accessibles les rend moins attractifs…

Je veux parler ici de deux autres composantes du matériau global du « Grand débat national » constituant des archives publiques du fait de leur centralisation par l’État « dans l’exercice de son activité » de gestion de crise : d’un côté, les comptes rendus des réunions d’initiative locale, de l’autre les réponses aux questionnaires thématiques sur la plateforme en ligne du Grand débat, tout en gardant à l’esprit que des textes produits dans le cadre du mouvement des Gilets jaunes et du Grand débat national n’ont pas été transmis à la préfecture (donc ne sont pas aux Archives départementales) ou ont été perdus.

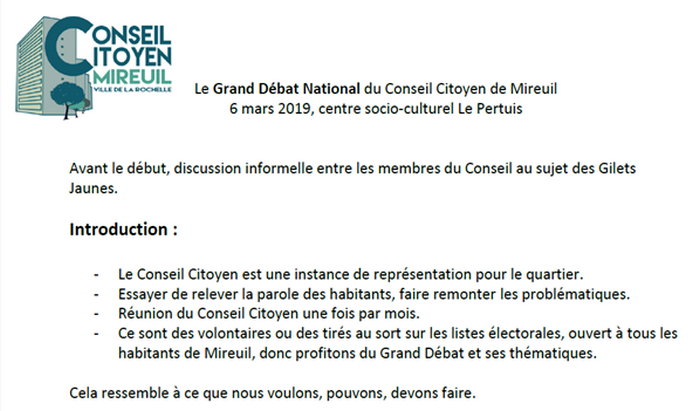

Réunions locales

Environ 10 000 réunions d’initiative locales (RIL) ont été organisées en France entre janvier et mars 2019 par des mairies, des organismes consulaires, des syndicats, des associations, etc. Les comptes rendus devaient être déclarés par les organisateurs sur le site du Grand débat national où, six ans plus tard on peut encore les consulter (https://granddebat.fr/pages/comptes-rendus-des-reunions-locales). Ils se présentent le plus souvent au format PDF mais on trouve aussi du Word et du PPT. Certains ont été retirés du site pour des raisons de protection des données à caractère personnel mais on peut espérer que l’arrêté du 29 avril dernier portant ouverture généralisée de l’accès aux données du Grand débat permettra d’y accéder prochainement (3).

Parmi ces comptes rendus, 116 concernent la Charente-Maritime et 21 sont rattachés à la commune de La Rochelle, même si le statut de chef-lieu de département laisse penser que des non rochelais ont participé aussi à ces débats. Les réunions sont organisées par la mairie, des associations, la chambre de commerce, des syndicats…

Les réunions regroupent de 6 à 150 personnes. Au total, les participants aux débats rochelais sont un millier, à mettre en regard des 200 contributeurs aux cahiers, même si pour l’essentiel, ce n’est pas le même public. Il est tout de même probable que quelques ou quelques dizaines de personnes qui ont écrit dans les cahiers ont aussi participé à une des réunions organisées dans les quartiers par la Fondation « Fier de nos quartiers », le Mouvement citoyen rochelais ou le Conseil citoyen de Mireuil, hypothèse toutefois difficile à vérifier. Le contenu de la réunion est le plus souvent un des thèmes du Grand débat mais on trouve aussi des sujets plus pointus telle que l’égalité femmes-hommes, le vote blanc, la défense des corps intermédiaires, la fin de vie, « un grenelle du pouvoir de vivre »…

La caractéristique de ces comptes rendus est qu’ils sont issus d’une démarche participative tandis que les cahiers de doléances sont essentiellement une suite de contributions individuelles, de sorte qu’ils devraient susciter plus d’intérêt par les temps qui courent.

On y retrouve globalement les mêmes préoccupations sur la fiscalité, les services publics, la démocratie, le cadre de vie, l’écologie, la santé, etc. Certains thèmes sont plus discrets (privilèges, immigration…) et il ressort de ces écrits médiés moins d’émotions (l’émotion portée par les cahiers de doléances est assurément une raison de leur attractivité).

Parmi les causes de l’intérêt affiché aujourd’hui pour les cahiers de doléances, il y a la préparation des élections municipales de 2026. Il serait judicieux à ce titre de s’intéresser aussi à ces débats de 2019 et à leurs comptes rendus.

Questionnaires en ligne

Le Grand débat national, à partir de mi-janvier 2019 et jusqu’à mi-mars, c’était d’abord des questionnaires en ligne sur quatre thèmes choisis par le gouvernement : Fiscalité et dépenses publiques, Organisation de l’État et des services publics, Démocratie et citoyenne, Transition écologique, avec des questions fermées et des questions ouvertes (82 questions pour les quatre thèmes).

Les données sont accessibles sur le site https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-ouvertes-du-grand-debat-national/ (en format CSV ou JSON).

J’ai téléchargé les données de réponse aux questions ouvertes à la date du 21 mars 2019 pour les quatre thèmes (les fichiers sont nationaux, les données se présentent dans l’ordre chronologique de saisie sur la plateforme, toutes provenances confondues). J’en ai extrait les lignes concernant la Charente-Maritime, puis celle concernant la ville de La Rochelle, grâce à la donnée « code postal » largement renseignée.

Ce qui donne les chiffres suivants :

| Thème | nb total de contributions (France entière) | nb de contributions pour la Charente-Maritime | nb de contributions pour La Rochelle | nb de mots pour La Rochelle |

| Transition écologique | 153355 | 1592 | 274

dont 1 élu et 2 organisations |

68000

(250 mots par réponse) |

| Fiscalité et dépenses publiques | 186965 | 2072 | 403

(0 élu ou organisation) |

86000

(213 mots par réponse) |

| Organisation de l’État et des services publics | 112048 | 1224 | 198 dont 19 élus et 9 organisations |

56000

(283 mots par réponse) |

| Démocratie et citoyenneté | 116623 | 1266 | 217

(0 élu 1 organisation) |

108000

(~500 mots par réponse) |

On dispose donc de statistiques pour les quatre thèmes mais pour avoir le nombre de contributeurs uniques, il faut dédoublonner les identifiants des contributeurs. L’opération, pour La Rochelle, indique que les 1093 contributions cumulées (avec identifiant) aux quatre thèmes correspondent à 479 contributeurs uniques (pour 200 intervenants dans les cahiers).

Y a-t-il des personnes qui ont à la fois inscrits leurs doléances dans un cahier et répondu en ligne ? Sans doute quelques-unes mais il semble qu’il s’agisse plutôt de groupes humains distincts. On le voit pour les élus : aucun dans les cahiers rochelais, 20 dans les contributeurs en ligne.

Concernant les mots, les réponses rochelaises totalisent 318000 mots, soit six à sept fois plus que le nombre de mots des cahiers rochelais.

J’avais très envie de connaître ses chiffres…

La comparaison des contenus serait à coup sûr riche d’enseignement. Les données étant en ligne, tout le monde peut s’en emparer.

____

Notes

(1) Jusqu’au mois dernier, les cahiers de La Rochelle n’était pas librement communicables au public avant 2070 ; l’arrêté ministériel du 29 avril 2025 a levé la contrainte de demander une dérogation. Voir

(2) Je ne connais pas (encore) le nombre total de mots que renferment les cahiers de Charente-Maritime mais si je compare avec les cahiers déjà édités, j’ai comme point de comparaison : les 57 cahiers déjà publiés totalisent 811 contributions et près de 183 000 mots, soit une moyenne de 225 mots.

(3) Deux précisions méthodologiques au sujet des comptes rendus de réunions d’initiative local :

- les Archives nationales ont récupéré une copie de ces comptes rendus mais certaines métadonnées figurant dans le tableau du site du Grand débat ont été perdues dans le transfert, par exemple le nom de la commune quand il n’est pas indiqué sur le compte rendu lui-même, ce qui n’est pas rare ; on dispose du code postal mais quand (ce qui n’est pas rare non plus) sept ou huit communes partagent le même code postal, on s’arrache les cheveux. Le nom de la personne qui a déposé le compte rendu sur la plateforme n’est pas non plus repris dans l’inventaire des Archives nationales.

- il existe un tableau récapitulatif et d’évaluation des RIL qui donne notamment le nombre de participants (là encore, pas toujours indiqué dans les comptes rendus) et d’autres informations qu’on ne trouve que là : https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/donnees-ouvertes-du-grand-debat-national/ (format CSV ou JSON).