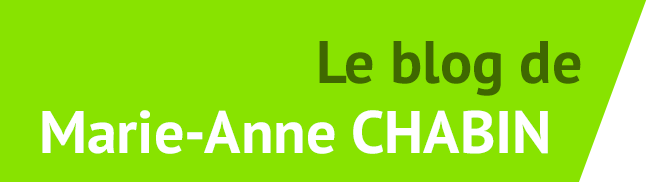

Sept années après le début du mouvement des Gilets jaunes, après la publication de quelques dizaines de cahiers de doléances 2019 répartis sur l’ensemble du département de Charente-Maritime, et après la mise en ligne des cahiers de La Rochelle, j’ai choisi de m’intéresser à un territoire local, en l’occurrence un territoire ilien, l’île d’Oléron.

L’île d’Oléron compte huit communes pour une population (2018) de 19369 habitants (cliquer sur le nom d’une commune pour ouvrir son cahier) : La Brée-les-Bains, Le Château-d’Oléron, Dolus-d’Oléron, Le Grand-Village-Plage, Saint-Denis-d’Oléron, Saint-Georges-d’Oléron, Saint-Pierre-d’Oléron et Saint-Trojan-les-Bains. À noter que l’original du cahier du Château d’Oléron a disparu et qu’on n’en trouve qu’une copie numérique aux Archives nationales, les autres cahiers étant consultables aux Archives départementales.

Un cahier (La Brée-les-Bains) est resté vierge ; les sept autres cahiers totalisent 97 contributions soit 1 contribution pour 200 habitants, ce qui est la moyenne dans les communes rurales (en Charente-Maritime du moins) tandis que le ratio est de 1 contribution pour 400 habitants à La Rochelle. Les 97 contributions comptent près de 22 000 mots.

Sur le plan formel, les différences entre ces 97 contributions et les contributions de l’ensemble des autres communes (3138 pour la Charente-Maritime) ne sont pas significatives : date, longueur (de 4 à 1321 mots), proportion manuscrit/dactylographié, profil du contributeur (anonyme, homme, femme, couple – retraité, élu…) s’alignent sur mes statistiques départementales. Les styles d’expression également : listes de revendications (à puces ou rédigées), expression de colère et/ou de désarroi, témoignages de vie, analyse de la situation autour des thèmes proposés par le Grand débat national, lettre-type…). Voir à ce sujet les billets « Typologie des contributions aux cahiers de doléances 2018-2019 » et « Qui a écrit dans les cahiers de doléances ? »

Des cahiers îliens ?

Les thématiques abordées sont également peu ou prou les mêmes que dans les autres cahiers : revendications des Gilets jaunes autour de la justice fiscale et sociale (diversement complétées et détaillées), réclamations plus personnelles ou professionnelles, opinions nuancées ou divergentes sur la situation politique et sociale de la France et la façon d’y remédier.

Pour une analyse comparative pertinente des contenus et des revendications spécifiques à l’île d’Oléron, il faudrait disposer de la transcription complète et correcte des cahiers des autres territoires (en Charente-Maritime et dans l’ensemble du territoire national) [1].

La lecture attentive du petit corpus de contributions des sept cahiers non vierges de l’île permet toutefois de dégager les préoccupations locales et spécifiquement îliennes (qui n’apparaissent cependant que dans une petite minorité de contributions [2]).

Extraits des 15 contributions oléronaises évoquant concrètement les problèmes insulaires : désertification (notamment médicale), isolement, logement, éolien, organisation administrative (en notant que la question de la désertification est évoquée, de manière plus générale, dans quelques autres contributions). NB: les mots en gras sont de mon fait.

Dans la rubrique « Organisation de l’État » de sa contribution, une personne écrit : « Oui à une médecine et à une justice de proximité. Pensez, OLÉRON, 20 000 habitants à plus d’une heure à 80 km/h des spécialistes médicaux, du premier hôpital, du premier tribunal. Non à la suppression des trésoreries, des postes… »

Une habitante limite sa contribution à ce constat : « Gros problème de désertification médicale sur l’île d’Oléron. Nous sommes 24 000 habitants l’hiver, 300 000 l’été. Gros besoins de médecins, centre radiologie, dentiste, gynécologue, etc. »

Une autre habitante de la même commune plaide dans le même sens : « Il est urgent de se pencher sur la désertification médicale sur l’île notamment (mais, hélas, c’est un problème qui touche toute la France). Il faut des semaines pour obtenir un RDV sur Rochefort, voire La Rochelle. Quand enfin on l’obtient, se rendre aux visites est un problème presque insurmontable si on ne peut conduire. Des navettes payantes à un prix abordable devraient être mises en place. À défaut, c’est la désertification des nouveaux propriétaires qui va se poser. Je n’ose penser que l’île d’Oléron sur le plan économique va rétrograder. Peut-on se permettre de revenir aux années 60-70 ? »

Un « couple de retraités de 80 et 81 ans en colère » constate, dans le domaine « Transports et soins » : « Hôpital de Rochefort ou Royan : 65 km env. aller pour opérations, spécialistes, ou radio scanner, IRM ou autres ; ces frais de transports qui grèvent le budget », « Pas de transports pour joindre ces hôpitaux, il n’y a que la voiture. Si vous n’avez pas de voiture, de permis ou pour les personnes âgées qui ne conduisent plus, il reste les taxis ; mais qui peut se payer de telles sommes, et j’en passe. »

Une femme commence sa liste de 12 revendications par celle-ci : « Manque de médecins et de spécialistes dans l’île. »

Une contribution de longueur moyenne commence ainsi : « Les pouvoirs publics centralisés oublient totalement les endroits éloignés tels que l’île d’Oléron. Manque de communications depuis plusieurs années (guichet SNCF supprimé par exemple), peu de cars (seulement pour la desserte TGV Paris) et grande difficulté pour aller à un rendez-vous soit à Rochefort ou à La Rochelle en centre hospitalier ou en ville. À partir de Pâques, impossibilité même aux cars, trop peu nombreux, de respecter des horaires compte tenu du nombre de voitures particulières empruntant l’unique pont, les passages bateaux partant de La Rochelle et conditionnés par le tourisme, et non considérés comme transport plus rapide (50 mn contre 2 heures) pour les gens de l’île, sans parler du tarif prohibitif ! »

La plus longue contribution de l’île (1321 mots), rédigée par un homme, aborde de nombreux thèmes. Remarquant qu’il paie « de plus en plus d’impôts et de taxes », il ajoute : « « En même temps » :

– je dois parcourir 30 kilomètres pour atterrir dans un service d’urgences où l’on [m’aura] peut être oublié et mourir faute de personnel,

– les médecins de mon village, nettement moins payés que les footballeurs, sont en voie de disparition,

– la gendarmerie a disparu,

– des classes ont été supprimées,

– les personnes âgées sont maltraitées dans des maisons de retraite indigentes,

– … »

Une dame demande de « garder des points de contacts qui ne soient pas à 50 km voire 100 km de notre domicile car il y a également des problèmes de transport qui se greffent sur ces difficultés. »

Dans le même cahier, une dame très âgée et dépourvue d’ordinateur demande, dans des termes semblables, « la possibilité de pouvoir continuer par courrier postal et de trouver sur l’île des contacts pour éviter l’isolement. Je ne possède pas de voiture, donc pensez aux transports. N’oubliez pas aussi tout ce qui touche à la santé, docteurs, spécialistes ; de ce côté, c’est le désert. »

S’adressant à « M. le Maire », un couple déplore : « Il n’y a pas assez de logements sociaux HLM (avec chauffage compris dans le loyer) dans l’île d’Oléron bien sûr, et ce n’est pas les 136 appartements qui sont prévus, et trop tard, qui suffiront naturellement, car non seulement, il en faudrait 5 fois plus, étant donné que on est en crise économique avec trop de gens au chômage, RSA, petites retraites, etc. » et plus loin : « Ensuite, cela donnera plus de pouvoir d’achat aux Oléronais pour qu’ils se payent au moins une bonne mutuelle pour se soigner… »

Une dame qui commence sa longue contribution par « Contente de pouvoir dire ce que j’ai sur le cœur ! » demande à la fin de son texte : « Pourquoi recevoir des étrangers dans des endroits où il n’y a déjà pas de logements pour les habitants, par exemple ici, à l’île d’OIéron ? », citant la difficulté à se loger d’un couple de marin pêcheur de sa connaissance.

À propos des éoliennes un homme écrit : « Je suis contre un projet en mer au large de l’île pour la raison d’être sur un couloir de migrations (canards, oies, palombes, grives, etc. rien [que] pour le gibier, mais aussi chardonnerets, pinsons, rouges-gorges, faucons toutes espèces, passereaux en tout genre). »

Tandis qu’une autre personne de la même commune commence sa contribution par ces mots : « Dans l’espoir de plus de justice en partage, solidaires ( !), puisse l’État respecter la transition énergético-climatique, y compris côté éolien au large d’Oléron. »

Une habitante questionne, au sujet de « l’éclairage public de notre ville Le Château d’Oléron » : « Pourrait-on raccourcir le temps d’allumage nocturne de l’éclairage public, surtout aux heures avancées de la nuit ? »

Un habitant de l’île réclame, au milieu d’une liste de 30 revendications de « diminuer le nombre de communes (2 sur Oléron). »

Liberté, Égalité, Fraternité

En lisant et relisant les cahiers de l’île d’Oléron, j’ai remarqué aussi que la devise républicaine – Liberté, Égalité, Fraternité – était mise en avant dans 9 contributions, soit un dixième du petit corpus, alors qu’elle n’apparaît que dans moins de 2 % pour l’ensemble du département (voir mon précédent billet sur ce sujet). Si ces chiffres sont trop modestes pour en tirer des statistiques signifiantes, l’analyse est néanmoins pertinente car les contextes du recours à la devise de la France montrent assez bien les nuances, pour ne pas dire les divergences d’interprétation dont elle fait l’objet.

Extraits (sans classement particulier) invitant à lire l’entièreté des contributions dans les différents cahiers :

Une contribution de taille moyenne (rédigée par un homme) commence par « LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ sont des mots oubliés depuis longtemps par nos gouvernants !!! » et se termine par « REDONNER CONFIANCE AU PEUPLE / RESTAURER LA CONFIANCE AVEC DES ACTES / LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ. »

Une autre, assez courte débute par « Ma retraite est en dessous du seuil de pauvreté et aucune aide ! » et finit par « Nous voulons tous la : Liberté, égalité, fraternité. »

En conclusion de sa réclamation, la même date citée plus haut qui est « Contente de pouvoir dire ce que j’ai sur le cœur ! » conclut par ces mots : « LIBERTÉ- ÉGALITÉ -FRATERNITÉ, que l’État commence par être juste et les choses iront beaucoup mieux ! »

Un homme écrit au milieu de ses propositions : « Liberté-Égalité-Fraternité devrait se traduire pour tous par une réelle solidarité, une équité devant l’impôt et une véritable vie politique démocratique. Le RIC, en ce sens, pèse d’un vrai poids dans l’obligation qu’ont les élus de la République à conduire notre pays au plein sens de la justice sociale dans laquelle chacun peut se reconnaître et respecter l’autre. »

Un contributeur amer déclare : « J’aimerais que nos gouvernants cessent d’écouter leurs conseillers bobos… […] La grande escroquerie de notre époque se trouve résumée dans Liberté ! Égalité ! Fraternité ! »

Un couple commence sa lettre par : « Messieurs, Voici nos doléances. Pourquoi sommes-nous arrivés à une telle situation ! Liberté, égalité, fraternité et… tolérances », et de demander le RIC, « seule sortie possible. »

Une élue municipale fait remarquer : « Nos gouvernements successifs se sont éloignés des principes de notre République depuis plusieurs décennies : Liberté, Égalité, Fraternité. »

Une dame, après un rapide constat de la situation française, ajoute : « Et enfin, surtout réfléchissons tous à cela : LA RÉPUBLIQUE -> c’est quoi ? LA VRAIE DÉMOCRATIE -> c’est quoi ? Et n’oublions pas le sens de LIBERTÉ-ÉGALITÉ-FRATERNITÉ. Notre France doit retrouver une certaine DIGNITÉ.

Une autre femme termine sa contribution par cette réflexion : « Je ne me reconnais plus dans la société française, une société qui ne protège pas son peuple, raquette ses travailleurs, renie ses anciens et abandonne sa jeunesse. Où sont passées les valeurs de la France : LIBERTÉ, ÉGALITÉ, FRATERNITÉ ? »

Les nuances de points de vue qui transparaissent de ces textes doivent retenir l’attention car elles rendent plus difficile, surtout quand elles s’ignorent, le débat démocratique. Or, c’est justement un des aspects les plus intéressants de ces cahiers d’expression libre que de montrer concrètement ces variations, un enseignement précieux que le simple comptage des mots ne reflète pas.

____

[1] En attendant la publication de l’ensemble des cahiers souhaitée à l’unanimité par l’Assemblée nationale le 11 mars 2025, on ne dispose toujours que du corpus numérique composé par les prestataires du gouvernement pour l’analyse du Grand débat national en 2019, corpus partiel et de qualité très insuffisante.

[2] Il n’existe pas de référentiel sur le sujet qui permettrait de dire si 15 % de contributions évoquant des questions locales est beaucoup ou peu, ni dans l’absolu ni de manière relative car on ne dispose pas (encore) des éléments complets du corpus national des cahiers de doléances pour opérer une comparaison avec d’autres territoires.