Après la question sur le sens des mots brouillon, original et copie sous le titre « le document dans tous ses états », je poursuis ma réflexion par une interrogation sur la notion de forme, ces éléments qui caractérisent un document et qui ne sont ni la matière d’enregistrement de l’information ni le fond du discours enregistré, à savoir : l’occupation de la page (marges, interlignes, pagination…), relief de l’écriture (tailles, couleurs, ponctuation, abréviations, soulignés, ratures, répétitions, ajouts…), formules de salutation, identification de l’auteur et du destinataire, date, etc.

La forme de l’écrit, depuis son aspect visuel jusqu’au style de rédaction, est centrale dans la diplomatique. L’énoncé du document, le cœur du message, ce qui a déclenché la production d’un document, s’apparente au « quoi » ; la forme éclaire le « comment ». Que peut-on dire aujourd’hui de la forme diplomatique ?

La forme diplomatique

Dans la diplomatique traditionnelle, la forme d’un acte est définie comme « l’ensemble des éléments externes et internes d’un acte qui lui donnent l’aspect qui répond à sa nature diplomatique et juridique, selon les règles ou les usages de l’institution qui l’établit » (Dictionnaire des archives: de l’archivage aux systèmes d’information, Paris, AFNOR, 1991). À noter que cette définition, avec la référence à l’institution, vise le périmètre des actes officiels, juridiques, administratifs.

La forme diplomatique regroupe deux types d’informations appelées « caractères » : les caractères externes renvoient à ce qui ne peut être valablement examiné que sur l’original : le support, l’écriture, les éléments figurés ; les caractères internes touchent au texte de document, non dans la teneur du message véhiculé mais dans le mode d’expression : la langue, le style et la formulation, l’agencement du discours (voir le Vocabulaire international de la diplomatique, 2e éd., València, 1997)

L’Encyclodedia of Archival Science (sous la direction de Luciana Duranti et Patricia C. Franks, Rowman & Littlefield, 2015, 464 p) définit la forme, de façon plus dynamique peut-être, comme « toutes les caractéristiques d’un document qui peuvent être dissociées des sujets, des personnes ou des lieux dont traite le document » (entrée « Formal analysis », p 464). On a donc d’un côté l’expression et la description de faits et d’idées, et de l’autre la façon dont ces faits et idées sont exprimés, partant de l’hypothèse qu’ils auraient pu être exprimés autrement, avec d’autres choix de présentation et de formulation. La Commission internationale de diplomatique précise de son côté que l’objectif de la diplomatique n’est pas « d’étudier le contenu des actes afin de mieux connaître l’économie, la société, les institutions, les personnes ».

La forme est en bonne place dans les définitions mêmes de la diplomatique en tant que discipline, science humaine, champ d’étude : « science qui étudie la tradition, la forme et l’élaboration des actes écrits » (Commission internationale de diplomatique) ;

« science qui étudie la tradition, la forme et la genèse des actes écrits en vue de faire leur critique, de juger de leur sincérité, de déterminer la qualité de leur texte, d’apprécier leur valeur exacte en les replaçant dans la filière dont ils sont issus… » (Encyclopédie Universalis) ;

« science qui étudie les actes écrits en eux-mêmes (et par extension, tous les documents d’archives), d’après leur forme, leur genèse, leur contenu et leur tradition » (Dictionnaire de terminologie archivistique) ;

« méthode d’expertise de l’authenticité, de l’intégrité et de la fiabilité des documents, fondée sur une étude de la forme du document tel qu’il se présente, des étapes de son élaboration et de sa validation, de son circuit de diffusion et de conservation » (Nouveau glossaire de l’archivage).

Mais on notera avec regret qu’elle est absente de la définition qu’en donne Wikipédia.

La finalité de la diplomatique à sa création au 17e siècle était de démontrer l’authenticité ou la fausseté des actes, dans un contexte de mise en doute argumentée de la véracité de certains actes royaux du haut Moyen Âge, une époque où 50% des actes étaient des faux… (voir la très remarquable leçon d’ouverture du cours de diplomatique Robert-Henri Bautier à l’École des chartes en 1961). L’inventeur de la diplomatique, Dom Mabillon, a élaboré une grille d’analyse de la forme des actes anciens (dits « diplômes ») et une méthode de travail permettant d’aller plus loin que la critique de la vraisemblance historique des faits rapportés et de confirmer (ou infirmer) ce que propose l’interprétation du texte (herméneutique).

L’analyse diplomatique proposée par Mabillon s’opère en deux temps, scientifiquement : tout d’abord, observation des caractères externes et internes qui « enrobent » l’énoncé pour relever les modes d’expression de la date du document (temps et lieu), la présentation des acteurs, l’agencement du discours, les signes de validation, les formules usuelles, etc. ; ensuite, comparaison avec d’autres sources documentaires et archivistiques : il s’agit de confronter ces caractères formels aux règles et/ou aux pratiques en vigueur à l’époque et dans l’institution où le document prétend avoir été établi, un moyen solide de déterminer s’il est bien ce qu’il prétend être (cf la définition de l’authenticité).

La recherche d’authenticité est aujourd’hui encore avancée comme le principal intérêt de la diplomatique, mais rien n’exige de s’arrêter là. Dans la mesure où on élargit le champ de la diplomatique pour l’étendre à tous types de documents écrits, on se trouve confronté à des écrits qui, au contraire des actes officiels et administratifs, ne sont pas systématiquement cadrés par des règles rédactionnelles connues ou observables par ailleurs. Georges Tessier, que j’aime à citer, écrivait en 1952 dans son « Que sais-je ? » sur la diplomatique que « l’objet de la diplomatique est la description et l’explication de la forme des actes écrits ». La finalité de cette description et de cette explication peut dépasser la seule quête d’authenticité. Les éléments de forme, par opposition aux données de contenu, sont aussi source de connaissance sur le contexte de production, sur la personnalité et les pratiques informationnelles de l’auteur, sur les usages de l’écrit, même quand l’authenticité ne fait aucun doute. Ils aident à mieux percevoir l’originalité d’un écrit, sa personnalité, l’environnement socio-culturel et l’intention de son auteur. Le sujet est d’autant plus vaste dans la société actuelle où tout individu produit et diffuse de l’information et où les outils numériques interfèrent dans ces pratiques.

La forme, entre support et contenu

Comme on l’a vu ci-dessus, le support du document est traditionnellement rattaché aux caractères externes donc à la forme.

Je pense que la forme mérite d’être dissociée du support. Je n’invente rien et je m’appuierai (pour une fois…) sur la définition légale des archives (article L211-1 code du patrimoine) : « Les archives sont l’ensemble des documents, y compris les données, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, produits ou reçus par toute personne physique ou morale et par tout service ou organisme public ou privé dans l’exercice de leur activité ». Dans cette définition, forme et support sont distincts.

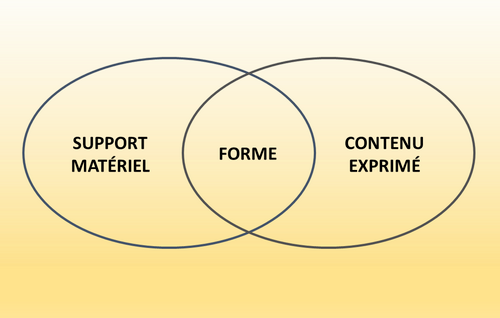

L’objectivité matérielle que représente le support suggère de le considérer à part dans l’analyse d’un document et de circonscrire la forme à l’espace qui se situe entre le support et le fond, ou plutôt entre le support et le « contenu » pour reprendre le terme de plus en plus utilisé aujourd’hui pour désigner un message enregistré par un auteur sur un support ou un écran (support numérique).

Cette formulation est délicate car il n’existe pas de définition très claire et consensuelle du mot contenu.

Le substantif contenu est assez récent dans la langue française et le Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) ne lui accorde pas d’entrée spécifique (le mot y figure simplement comme participe passé du verbe contenir).

Wikipédia comporte une entrée « contenu » mais limitée au domaine des médias : « Dans l’édition, l’art et la communication, le contenu est l’information ou la proposition d’une expérience, qui est destinée au public, ou à un utilisateur final ». Et on peut lire quelques lignes plus loin : « « Contenu » renvoie aux informations fournies par le biais du médium et au support sur lequel il est délivré. Mais cependant le support n’apporte pas ou peu de valeur à l’utilisateur final sans les informations qui composent ce contenu ».

Le glossaire du site gouvernemental sur l’accessibilité numérique définit le contenu alternatif (« contenu venant se substituer à un autre apportant la même information mais pouvant être présenté de façon différente… »), le contenu caché et le contenu visible, mais pas le contenu tout court. Celui du W3C définit le contenu Web : « information et expérience sensorielle à communiquer à l’utilisateur au moyen d’un agent utilisateur, y compris le code ou le balisage qui définit la structure, la présentation et les interactions du contenu ». Hum…

Sauf erreur de ma part, les glossaires archivistiques français ne définissent pas le contenu, mais le glossaire de la Société des Archivistes Américains (SAA) donne une définition particulière de « content » (en 2005) : « The intellectual substance of a document, including text, data, symbols, numerals, images and sound », ce contenu « intellectuel » étant présenté comme un des trois aspects fondamentaux du document d’archives (record), avec le contexte et la structure (structure que l’on peut, pour une part, rapprocher de la forme diplomatique). Un autre site anglo-saxon offre un Online Dictionary for Library and Information Science (ODLIS) qui définit « content » de manière assez proche : “The essential matter or substance of a written work or discourse, as opposed to its form or style”.

Peut-être faut-il différencier le point de vue de l’émetteur qui structure un contenu avant de le diffuser à un public (contenu Web, marketing de contenu) et le point de vue du destinataire qui reçoit un document dont il extrait la substance pour en faciliter le traitement ou l’exploitation (gestion de contenu). Quoi qu’il en soit, dans les deux cas, c’est essentiellement l’autorité (éditeur, administration, entreprise) qui a la main sur ledit « contenu » ; l’usager (lecteur ou rédacteur) ne raisonne pas a priori en termes de contenu (à voir).

Les frontières entre support et forme et entre forme et contenu semblent donc à géométrie variable, la variabilité des frontières étant liées à la variabilité de l’acception du mot « support » et plus encore du mot « contenu », mais l’intersection entre support et contenu, comme le montre mon schéma, n’est jamais vide. Cet espace est occupé, naturellement ou délibérément, par des options ou des choix de mise en écrit qui façonnent l’apparence du message en même tant qu’ils documentent son origine.

Une autre façon de décrire la forme diplomatique serait de dire que la forme est au document ce que la gestuelle est à l’expression orale. On pourrait presque parler de communication non écrite dans un document, comme on parle de la communication non verbale dans une interview vidéo.

C’est ce delta qui est intéressant à observer, quelle que soit l’époque, quel que soit le contexte politico-économico-socio-culturel, et quels que soient le support ou la technologie utilisée. Ces informations de forme permettent non seulement d’apprécier la sincérité, l’authenticité et la fiabilité d’un objet d’information, mais également de mieux comprendre son contexte de création et, à partir de là, sa portée, comment le message a été exprimé, ce qu’il représente. L’analyse de la forme vient compléter la connaissance véhiculée par le seul énoncé.

Le document en pleine forme

En conclusion, la formule « le document en pleine forme » que j’ai choisi comme titre de mon billet peut s’entendre de deux façons.

La première approche est de considérer la forme d’un document X et d’examiner si elle s’identifie ou se rapproche de la forme attendue, c’est-à-dire si tous les éléments périphériques au message exprimé corroborent son authenticité, le fait que le document est bien ce qu’il prétend être, que son auteur est bien qui il prétend être parce que tous les éléments d’identification de l’émetteur concordent avec ce que l’on peut connaître de l’émetteur par ailleurs, qu’il a bien été émis à la date à laquelle il prétend avoir été émis et que depuis sa création il n’a pas subi de perte d’intégrité, et encore qu’il respecte dans sa formulation toutes les procédures en vigueur autour du fait ou de l’idée tracée dans ce document, conformité qui sera de nature à valider sa pertinence juridique. Le document en pleine forme est alors le document revêtu de tous les indices de son authenticité.

La seconde approche concerne davantage le cas des écrits non officiels, c’est-à-dire toutes les « inscriptions », sous forme traditionnelle (papier) ou au sein d’un système numérique. Tout écrit diffusé (courrier papier, tract, mail, SMS, post sur un réseau…) reste susceptible d’être contesté sur le fond et dès lors aussi sur sa forme et son authenticité, même si seule une infime partie des messages existants sont concernés. Mais l’enjeu de la forme est plus large. On peut se demander, pour tout écrit, dans quelle mesure ses éléments formels sont libres ou sont influencés par un environnement technologique, social, culturel ? Les éléments formels éclairent le fond et donnent à voir le contenu (l’énoncé brut) avec plus de relief ; ils nuancent les conditions de production ; ils enrichissent l’information et donc la connaissance que l’on peut déduire de chaque ; ils augmentent son poids informationnel. En éclairant le fond (le quoi), la forme complète et consolide le « contenu exprimé » en apportant des compléments sur l’émetteur, son positionnement, ses pratiques, sa sensibilité (le comment). Le document en pleine forme, dans ce second cas, est le document préservé et pris en compte dans son intégralité, dans son contexte de production avec tous les indices qui peuvent expliquer sa genèse, conforter son sens, préciser sa portée.

Dans les deux approches, les supports papier et numérique ont une incidence sur les modalités techniques d’observation et de contrôle des traces, mais ne modifient pas la nature de l’analyse ni sa finalité. L’écrit papier est un objet autoportant qui renferme en son sein les indices formels à analyser, de manière déconnectée de tout outil, tandis que l’écrit numérique est indissociable d’un ensemble de traces numériques (signature électronique, horodatage, empreinte…) généralement non visibles à l’œil nu (à l’œil nu, le document numérique est nu lui aussi).

Dans le cadre de la production numérique native, l’auteur de l’écrit, le « producteur de contenu », est de plus en plus souvent invité à cocher des cases et à saisir des données simples plutôt qu’à s’exprimer librement, ce qui limite de facto les particularités de rédaction et de mise en page. On irait donc vers une disparition de la forme ? Pas sûr. Avec les questions ouvertes, il reste une petite marge d’action dans l’utilisation des champs du formulaire proposé ; on le voit quand l’usager dit ce qu’il a à dire dans le premier champ libre (ou dans le dernier) sans trop se préoccuper de respecter les nuances des questions du formulaire ; ces nuances relèvent aussi de la forme diplomatique. Certains penseront que si l’usager n’a pas rempli simplement les champs prédéfinis ou cochés les listes préétablies, c’est uniquement parce que celles-ci doivent encore être améliorées par les ingénieurs qui ont conçu le logiciel, ou qu’il faut carrément supprimer les questions ouvertes… M’est avis que ce que les gens ont envie de dire trouvera toujours à s’exprimer d’une façon ou d’une autre. L’automatisation est une très bonne chose car elle supprime des tâches fastidieuses et accélère la résolution de certains problèmes matériels mais la pensée ne peut être automatisée.

La question de la forme est particulièrement intéressante quand l’écrit initial subit un changement de support : l’écrit numérique imprimé est amené à perdre les informations formelles qui ne sont pas visibles à l’écran. De même, l’écrit papier qui est transformé par numérisation risque de perdre des données de forme, surtout quand l’opération de numérisation porte sur des volumes importants qui appellent un traitement technologique à grande échelle et donc une normalisation des données.

Un exemple récent et convaincant de l’importance de la forme des écrits et de l’intérêt de l’analyser pour comprendre la portée des documents est l’ensemble des cahiers de doléances/cahiers citoyens de 2018-2019, issus du mouvement des Gilets jaunes puis du Grand débat national. Ces documents ont été produits sous forme papier en parallèle dans près de 20 000 communes françaises avec pour destinataire le gouvernement. Vu la masse documentaire et le calendrier politique, le choix a été fait d’extraire le contenu (la substance, les mots, les relations sémantiques) de ces cahiers pour réaliser un traitement algorithmique du « quoi ». Seulement le quoi…

La question de l’authenticité de ces cahiers ne se pose pas. Est-ce à dire que la forme des cahiers et des contributions est négligeable ?

Attentive depuis 2019 [1] à ce matériau archivistique et démocratique de premier plan, j’ai entrepris l’étude de la collection des cahiers de doléances et cahiers citoyens du département de Charente-Maritime (celle qui m’est la plus facilement accessible) avec comme axe de recherche la forme des cahiers, le « comment », en lien avec le support et le contenu bien sûr.

Au cours des prochains mois, je publierai sur ce blog les résultats de mes recherches.

Tout commentaire, question, suggestion sur ce travail sont les bienvenus.

______

(1]

« Vie et destin des cahiers de doléances », billet de blog mars 2019 :

Marie-Anne Chabin et Édouard Vasseur, « Exploitation des contenus versus analyse des documents : exemple des cahiers citoyens de 2019 », dans La Gazette des Archives, n° 262, 2022

Un commentaire